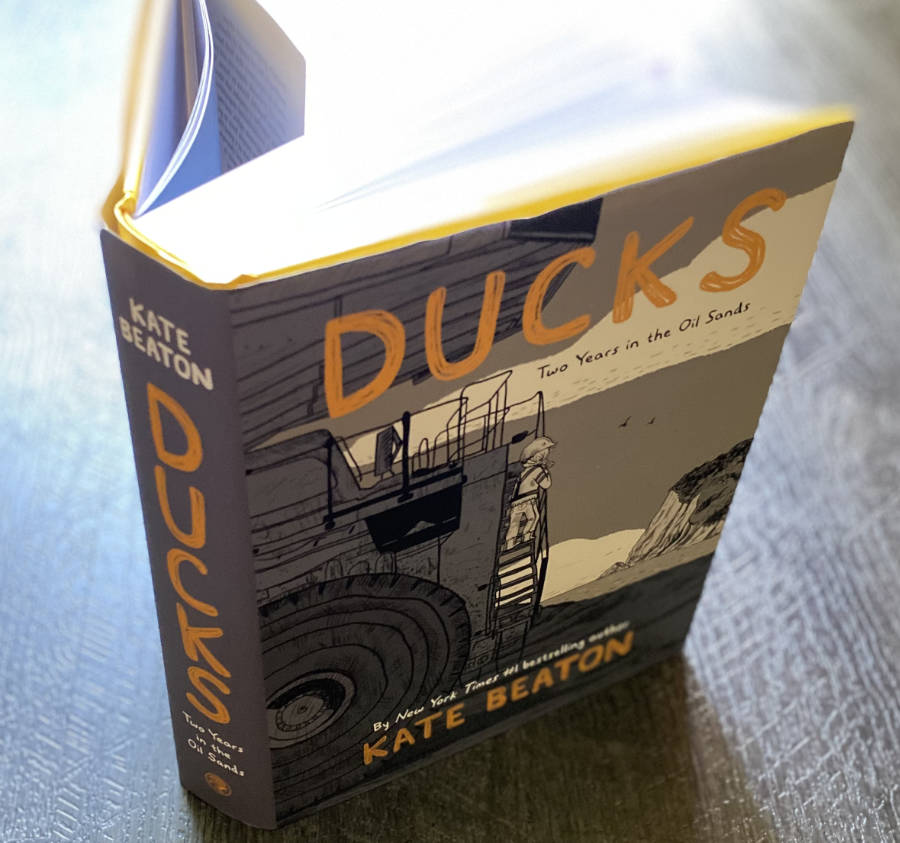

Es gibt in Nordamerika eine Schule von autobiographsichen Comics, sehr häufig mit sehr reduzierten Zeichnungen und Seiten-Layouts. Der „Hit“ der letzten Jahre war Kate Beatons „Ducks: Two Years in the Oil Sands“. In der Szene räumte es den Will Eisner-Preis für die beste Autobiographie ab und außerhalb der Comic-Blase räumte es Empfehlungen der New York Times und Barack Obamas ab.

In „Ducks“ schildert die Kanadierin, wie sie zwei Jahre lang im mittleren Westen Kanadas auf den Ölsandfeldern Albertas gearbeitet hat. Doch die letzten siebzehn Wörter greifen als Zusammenfassung der 430 Seiten viel zu kurz. Zu umfangreich sind die Facetten um auf alle einzugehen.

Das beginnt, wie der Comic, mit der Herkunft Beatons: Nova Scotia, die im Osten vorgelagerte Halbinsel Kanadas, die so anders als der Rest Kanadas tickt. Und Beaton stammt eigentlich nicht aus Nova Scotia, sondern den Kap Breton-Inseln, die noch einmal ein Stück im Nordosten weiter vorgelagert sind. In Kap Breton gibt es noch massive keltische und französische Einflüsse. Gleichzeitig gab es in den letzten Jahrzehnten Abwanderung und man kämpft um seine Identität.

Ein Teil des Problems, sind die fehlenden Arbeitsplätze. Die wenigen Arbeitsplätze, die es noch gibt, sind häufig nicht lukrativ. Viele Einwohner zieht es daher zur Arbeit in weit entfernte Landesteile Kanadas, um die Familie zuhause zu ernähren.

Auch Kate Beaton ist dieser Mechanik ausgesetzt, als sie vor der Frage steht, wie sie ihre massiven Studentenkredite wieder abbezahlen soll. Nichts in Kap Breton wirft genügend ab, um substantiell von ihrer Verschuldung herunter zu kommen. Und so geht sie den Weg vieler Kanadier: den Ölboom auf den Ölsand-Feldern Albertas nutzen, um für 1-2 Jahre dort viel Geld zu machen und ihre Schulden abzuzahlen.

Die simplen Zeichnungen sollten nicht über die Komplexität der Facetten von Beatons Schilderung hinweg täuschen. Das erste Mal für längere Zeit von Kap Breton weg. Heimweh. Die absurde Welt der Ölsandfeldern. Die toxische Maskulinität auf den Feldern. Die Umweltzerstörung. Der Raubbau an den Ländern der First Nations. Die Isolierung. Die Einsamkeit. Die Stupidität der Arbeit. Die sexuellen Übergriffe. Die zunehmende Leere und Depression. Die Monstrosität, die die Arbeit und Umgebung körperlich und geistig bei den Arbeitern und Angestellten hinterlässt.

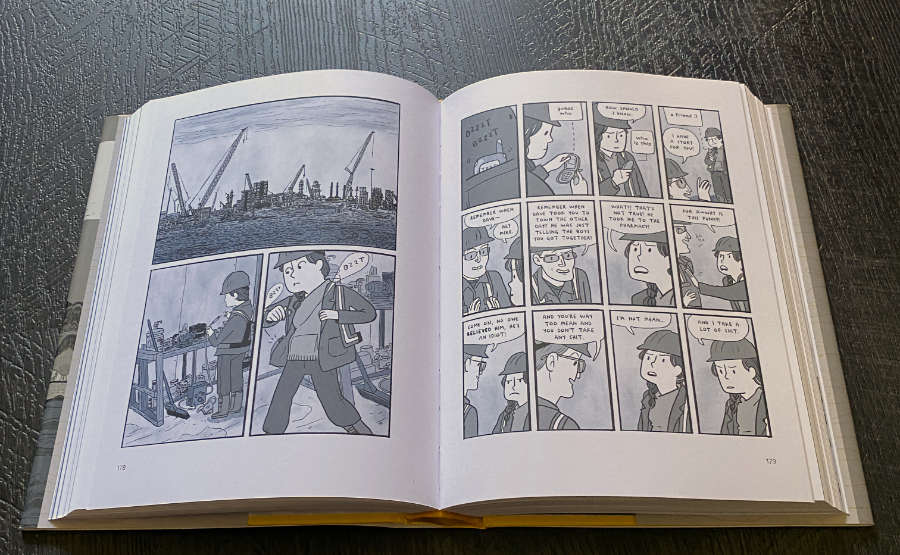

All das, eingebettet in die tägliche Routine, zwei Jahre lang. Umgesetzt in Form eines sehr statischen Layouts und eines Erzähltempos mit wenig Höhepunkten, aber im stoischen Takt eines Tages, dem der nächste Tag folgt. Und der nächste Tag. Und der nächste Tag.

Erzählerisch liegt Beatons Meisterschaft darin, trotz dieser Statik, die langfristigen Änderungen darzustellen. Die Vergewaltigung ist dann kein dramatischer Höhepunkt mehr, sondern folgerichtige Conclusio aus den vorherigen Vorfällen und dem Umfeld.

Beatons Zeichnungen spiegeln den Erzählstil wider. Es sind sehr einfache Zeichnungen, auf das Essentielle heruntergedampft. Sie betonen mit ihrer Einfachheit den Tagebuchcharakter und die „Höhepunktlosigkeit“ des Buches. Der simple Strich sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass sie immer die „Essenz“ des Charakters oder des Gegenstands trifft. Im Laufe der zwei Jahre trifft sie viele unterschiedliche Menschen, die sie aber tatsächlich mit einem Minimum an Strichen unterscheidbar macht.

Die Essenz Beatons Zeichnungen liegt in dem „Fühlbar-Machen“ der Stimmung und Atmosphäre, abseits anatomisch korrekter Zeichnungen.

Ich glaube der Knackpunkt, ob einem „Ducks“ gefällt oder nicht, liegt in der Akzeptanz des Erzähltempos von Beaton. Ob man die repetitive, monotone Erzählung als Stilmittel, als Spiegelung des Beaton’schen Alltags in Alberta akzeptiert.

von 5 Sternen.