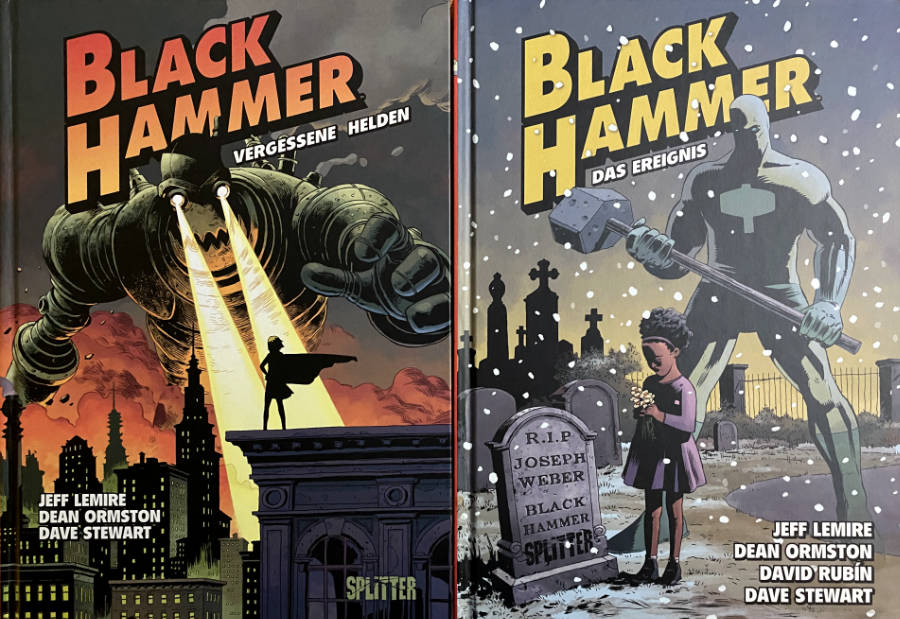

Ich bin 2020 mit einer Menge von Bringschuld rausgegangen. Dazu gehört die längst überfällige Rezension der ersten Bände der Superhelden-Serie „Black Hammer“ (in der deutschen Variante im Splitter Verlag erschienen), die mir Leser Christoph letztes Jahr geschenkt hat (nochmals vielen Dank!)

„Black Hammer“ ist ein wahnsinnig heterogenes Dingens, von dem ich nicht weiß, wieviel in der Serie von langer Hand geplant und wieviel Zufall oder Unfall ist (Zeichner Ormston bekam kurz vor Beginn Gehirnblutungen und der Serienstart musste um ein Jahre verschoben werden). Wer einen Blick ins Chaos werfen will, kann es in der Bibliographie in der englischen Wikipedia tun.

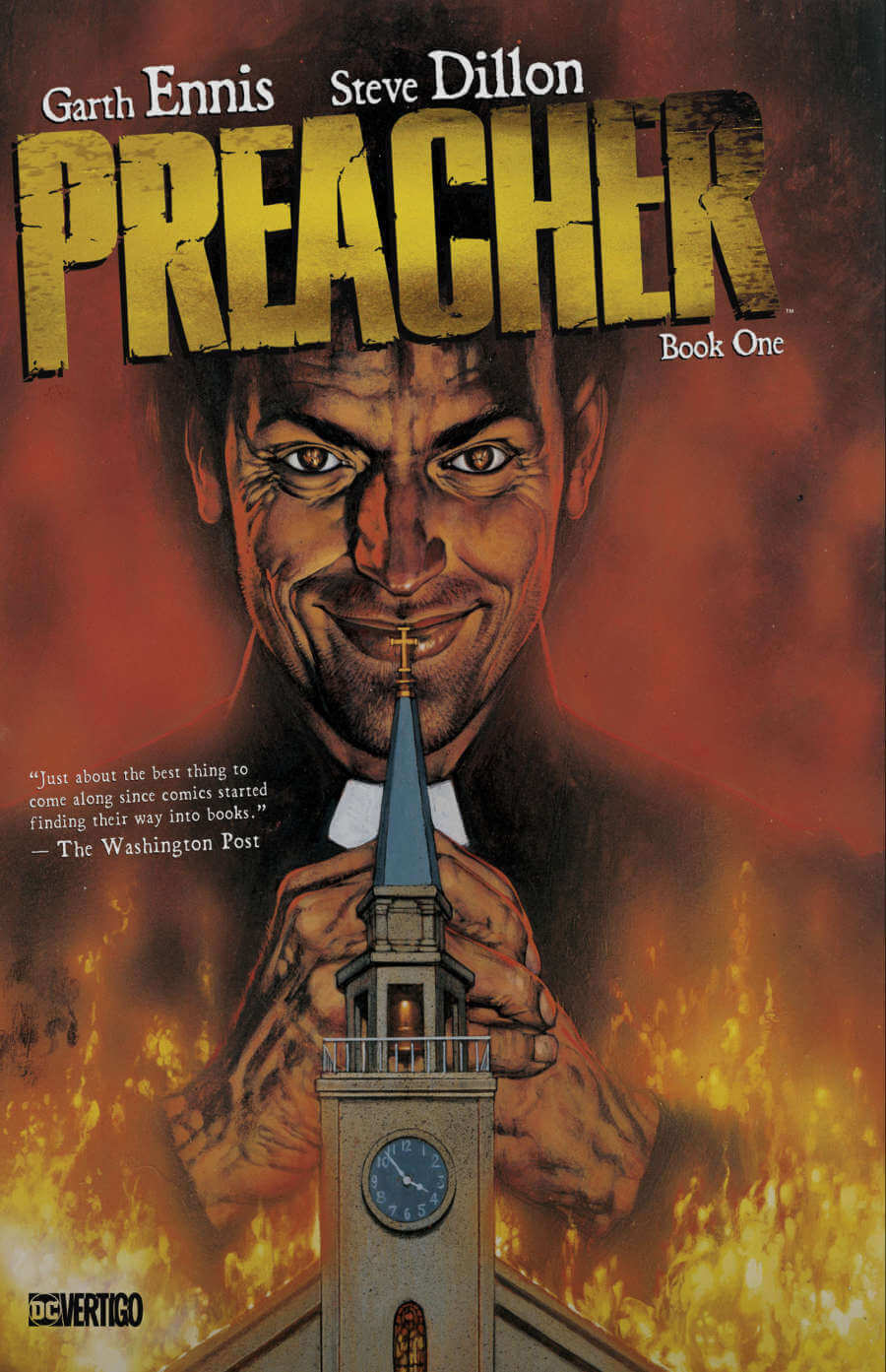

„Black Hammer“

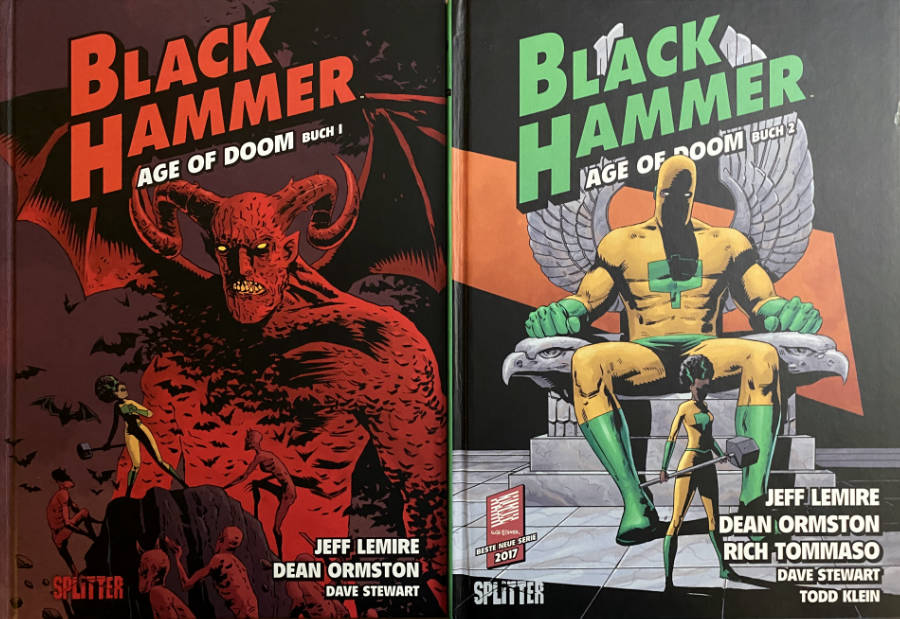

Der originäre Erzählstrang umfasst zwei Storybögen: „Black Hammer“ mit den Heften #1 bis #13 (2016 bis 2017, bei Splitter Band 1+2) und „Black Hammer: Age of Doom 1+2“ mit den Heften #1 bis #12 (2018–2019, bei Splitter Band 3+4)

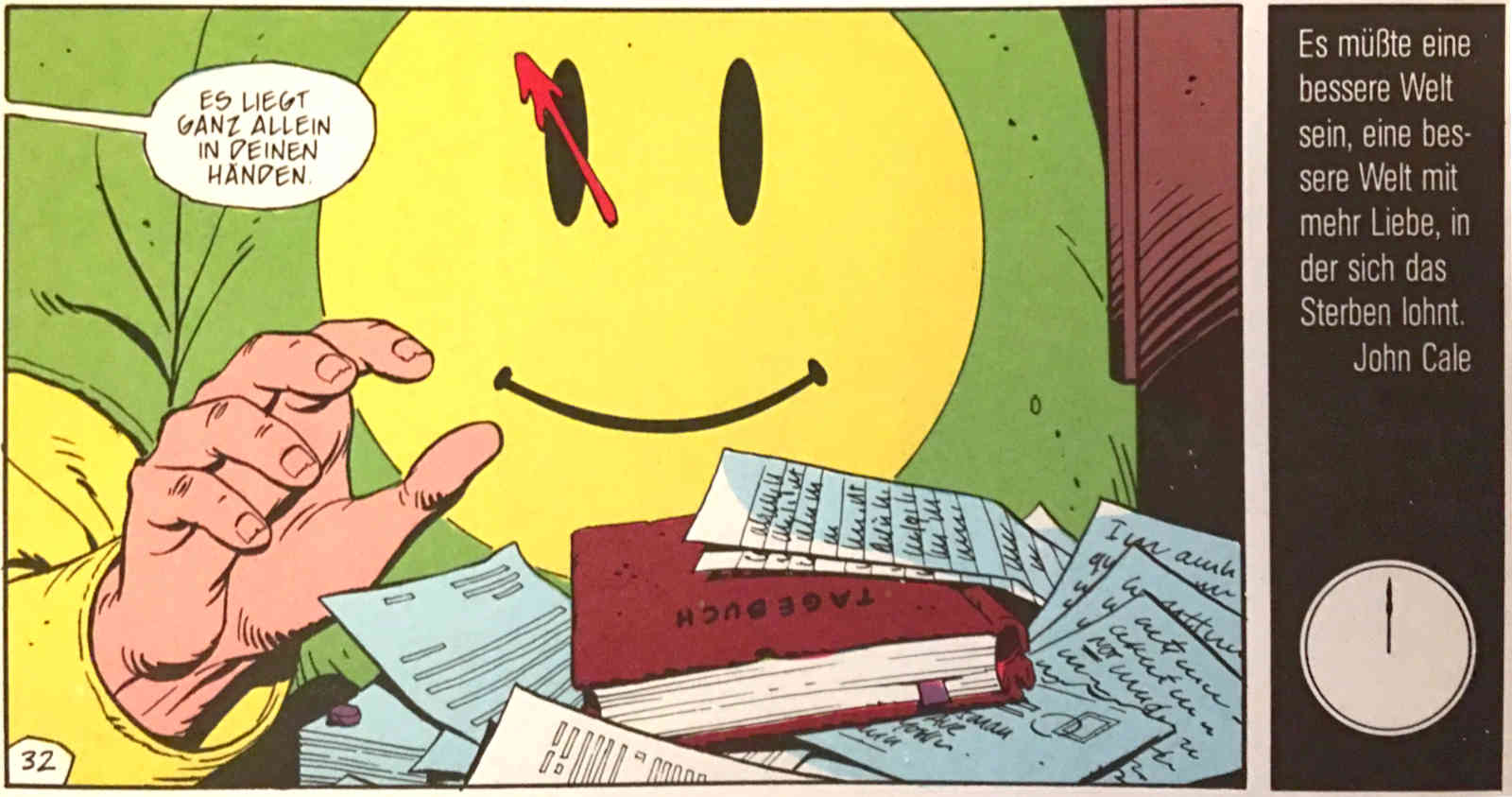

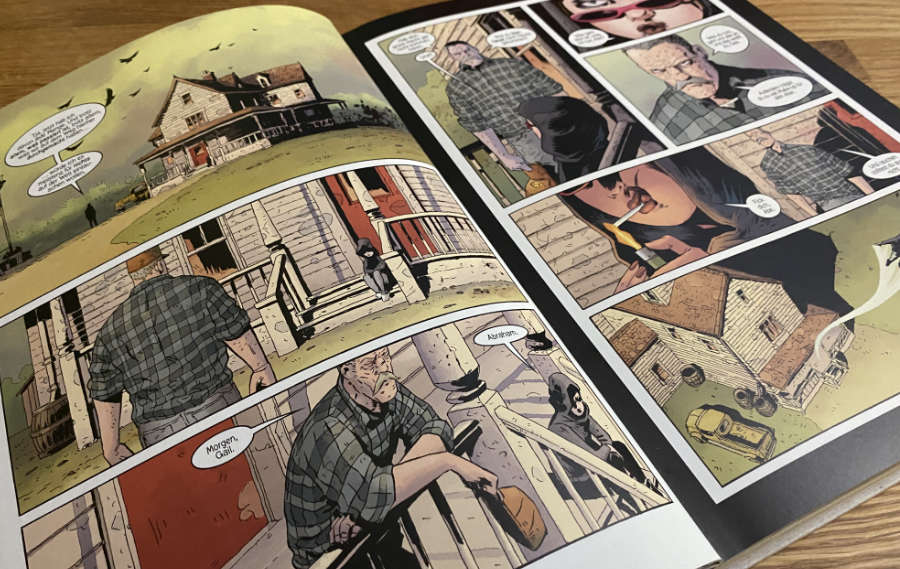

Zum Einstieg sehen wir eine Farm im mittleren Westen der USA mit sechs Protagonisten, die sich schnell als Superhelden, Außerirdische, Roboter, Geistwesen und Hexe entpuppen, die diesen Ort nicht verlassen können. Ausgerechnet der Namensgeber der Serie „Black Hammer“ ist nicht zu sehen. Mehr kann man zur Handlung schon nicht mehr sagen, ohne Spoiler-Territorium zu betreten.

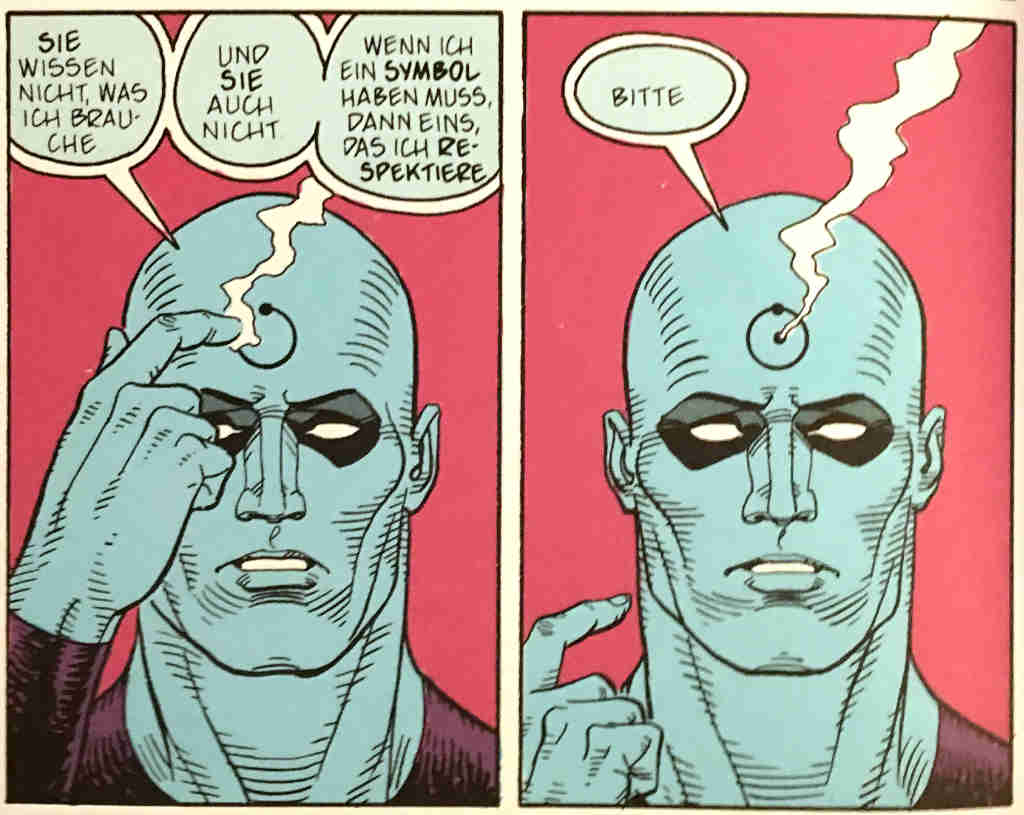

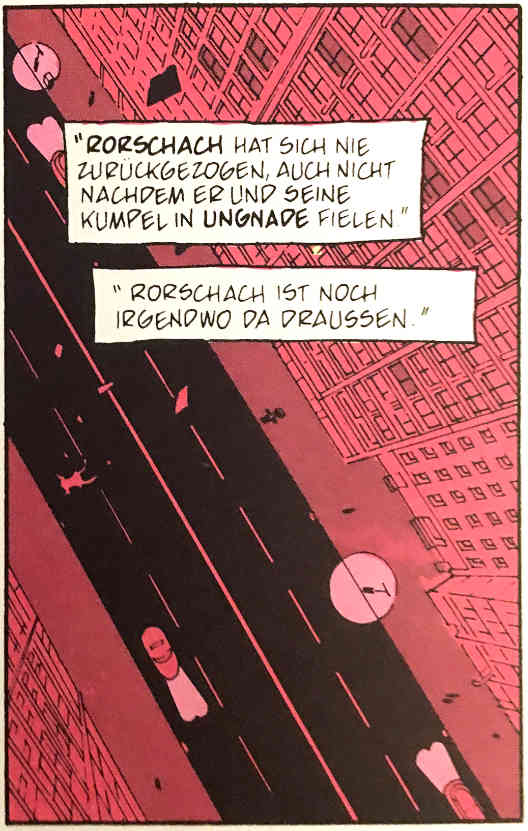

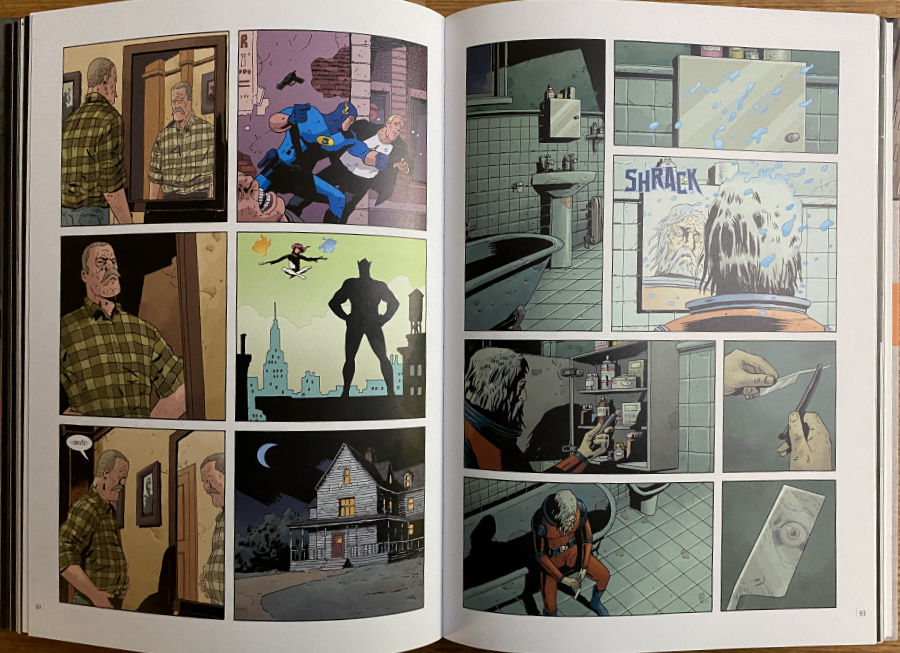

Die Serie wirkt wie eine Collage etlicher bekannter Superhelden-Versatzstücke. Es ist nicht schwer zu erkennen, wer alles die Vorbilder für Barbarlien, Golden Gail, Abraham Slam, Madame Dragonfly und Colonel Weird sind. Die Serie ist massiv vom „Golden Age“ beeinflusst, Superhelden-Comics der 40er und 50er Jahre – nicht zuletzt sehen wir wie die Superhelden sich nach ihren vergangenen, besseren Zeiten in den 40er und 50er Jahre zurück sehnen.

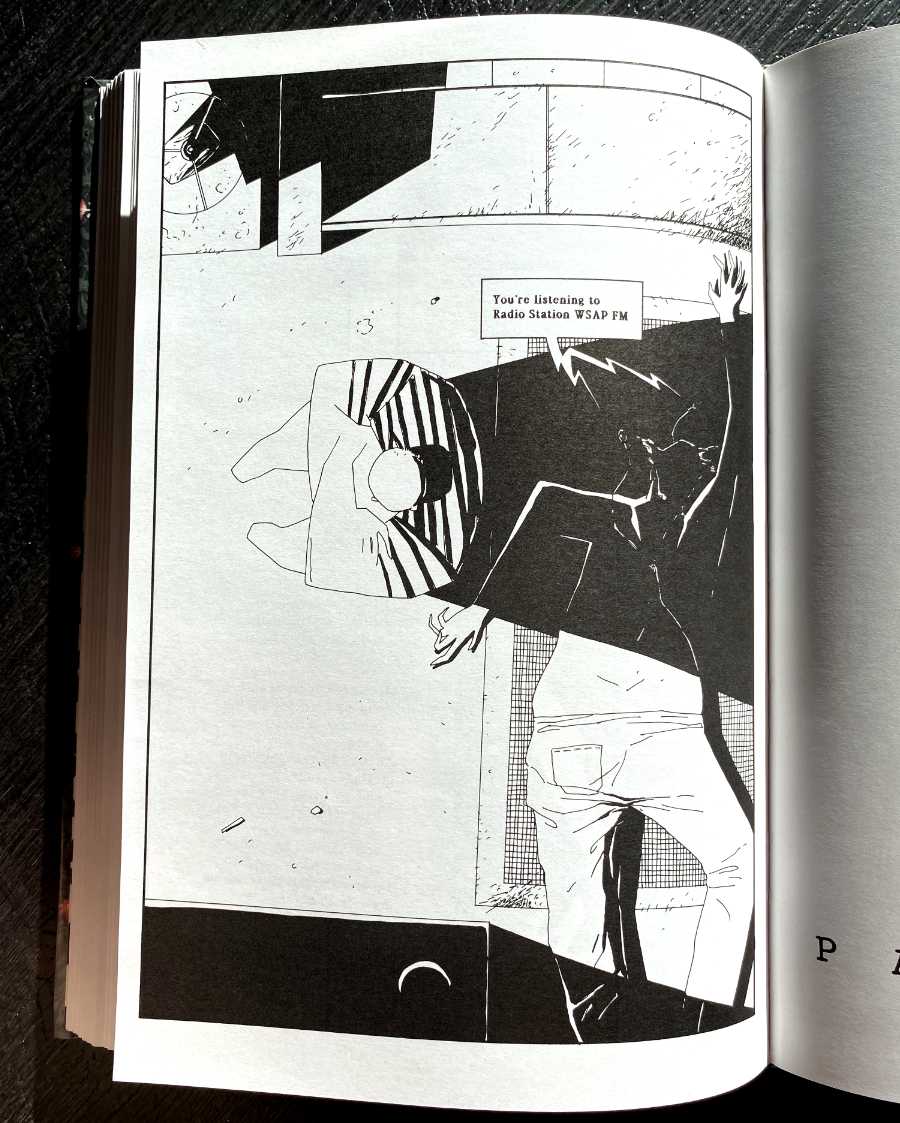

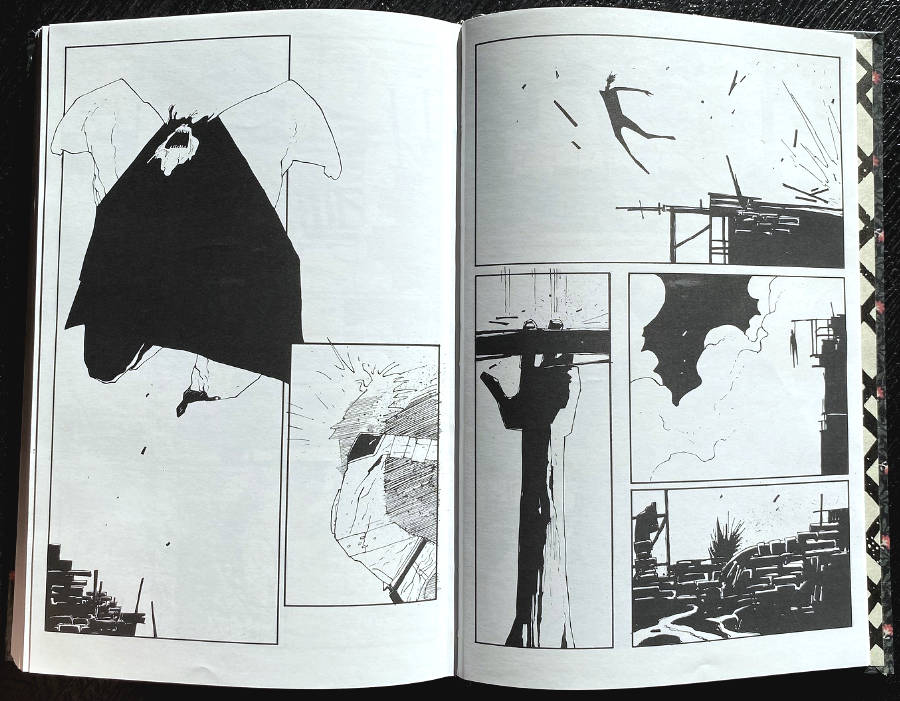

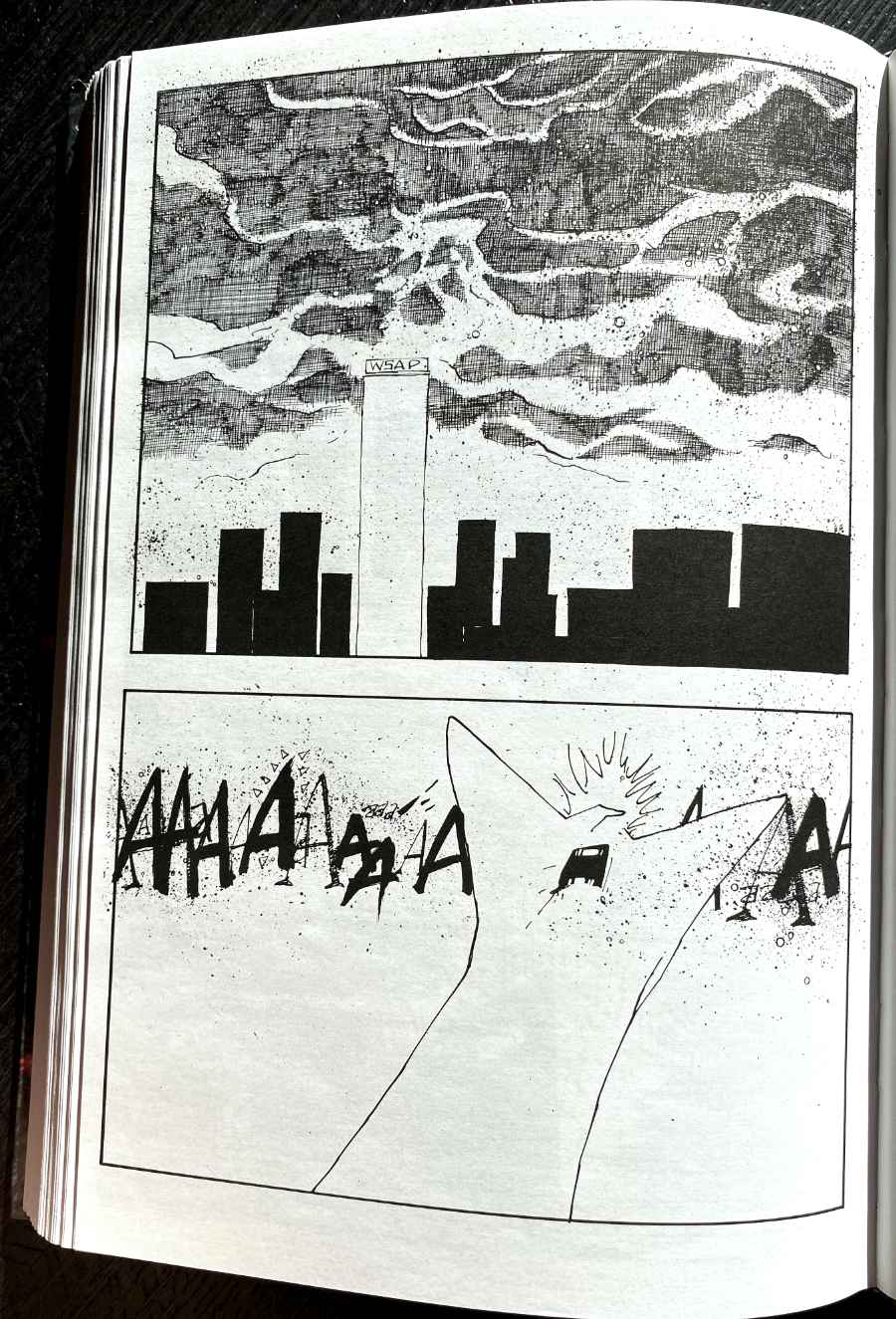

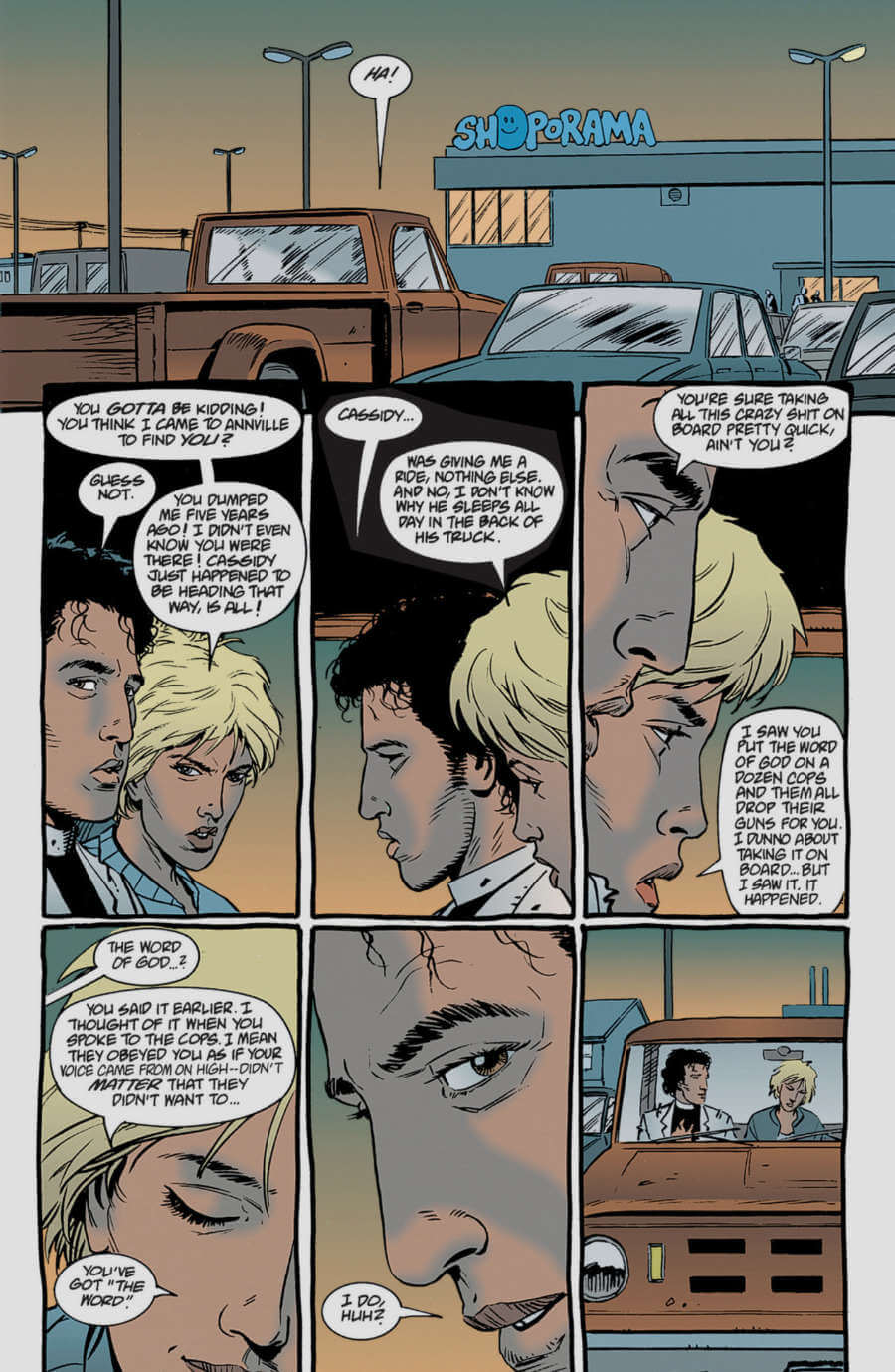

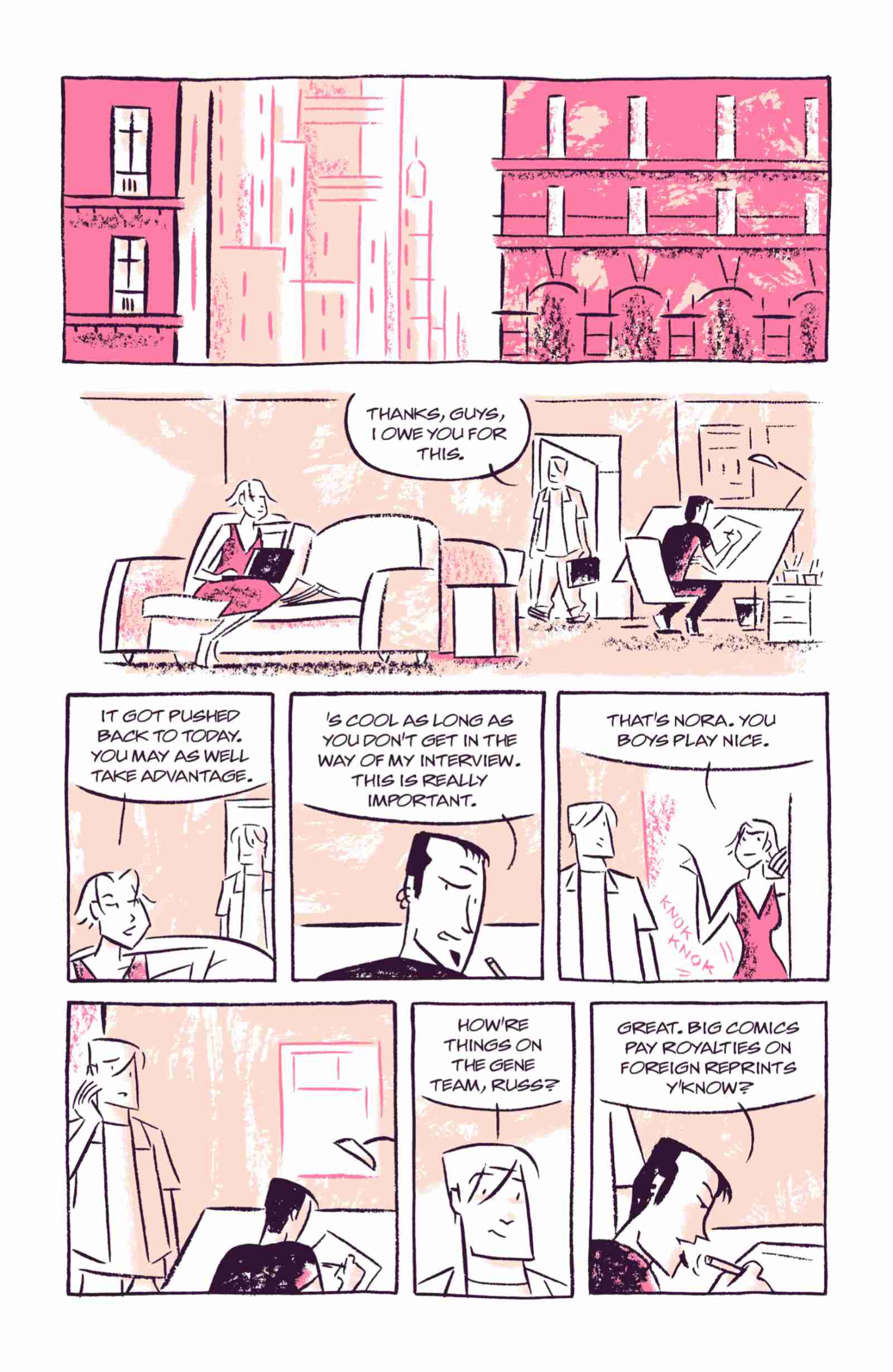

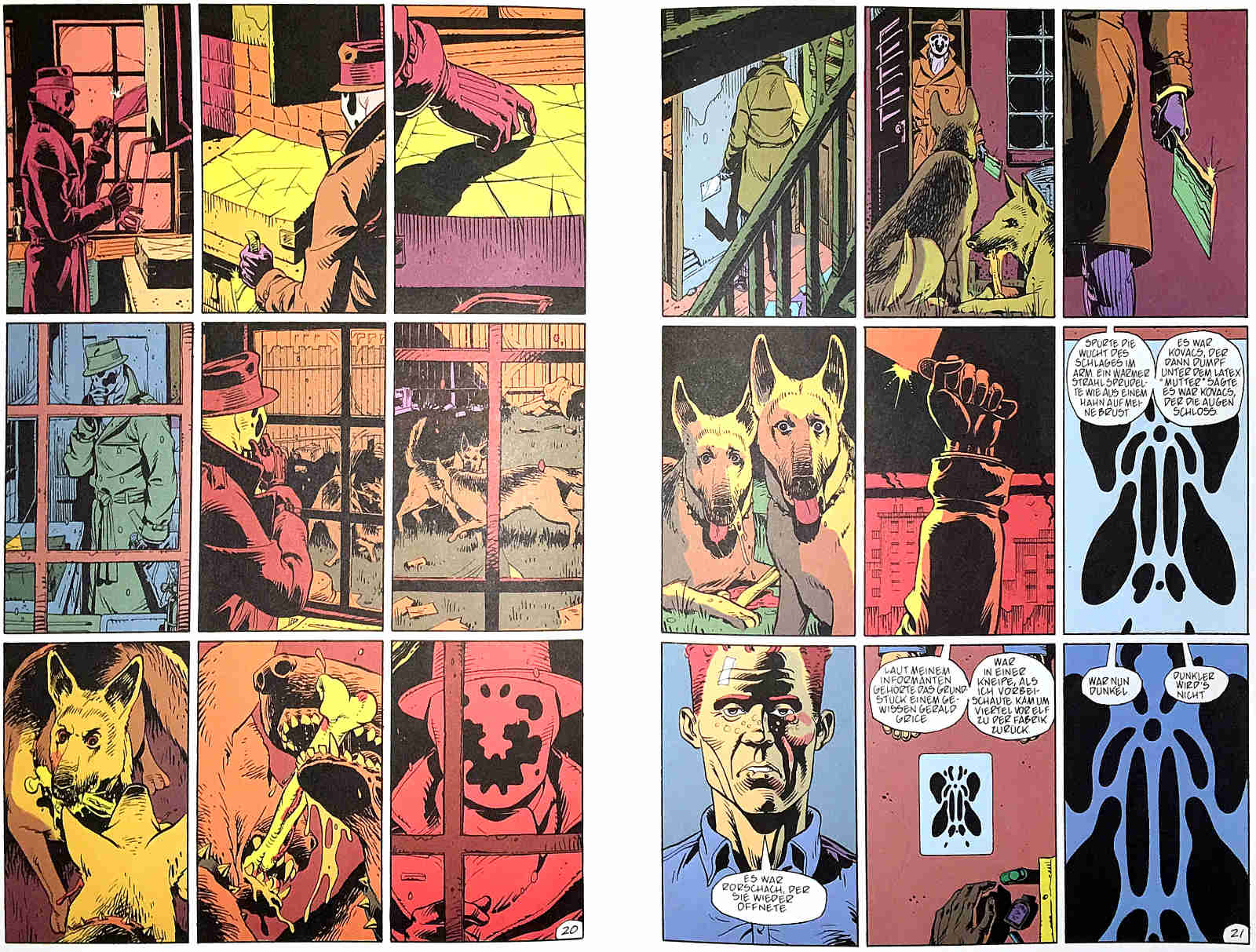

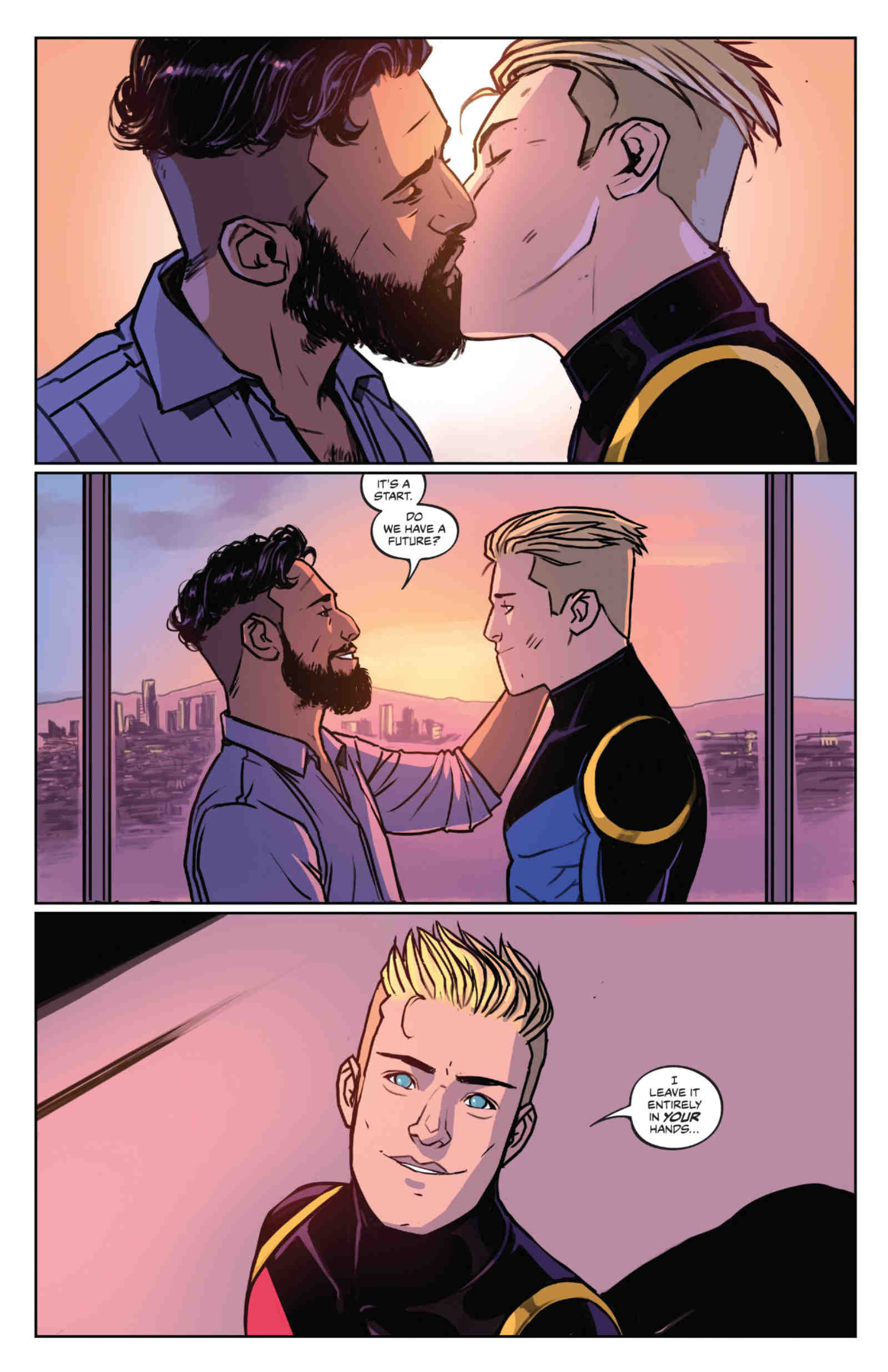

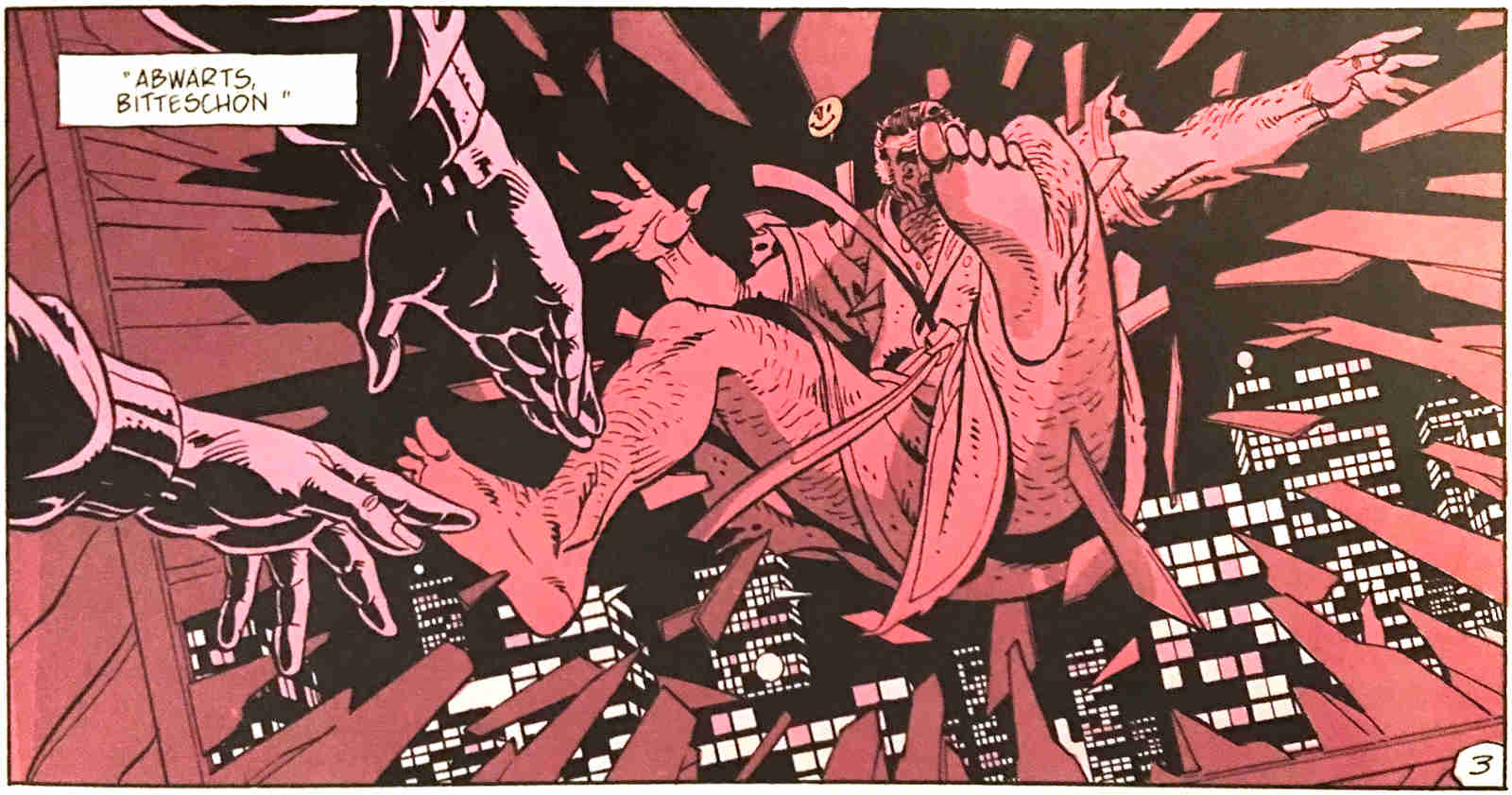

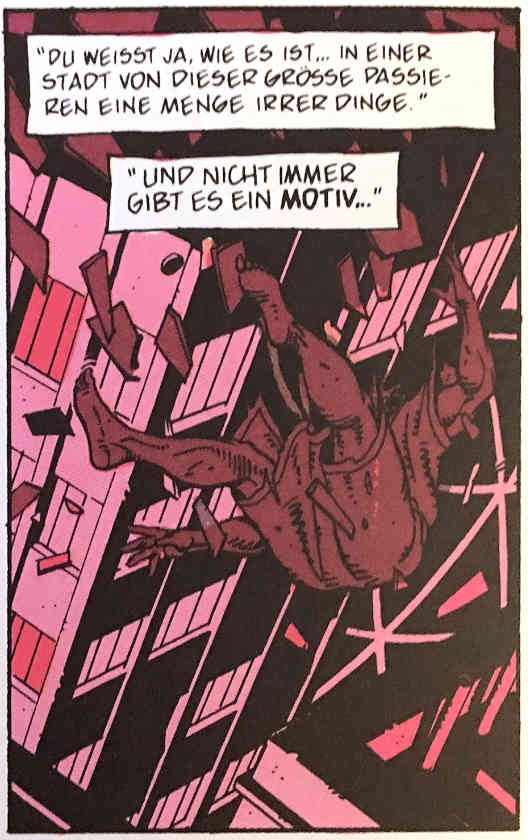

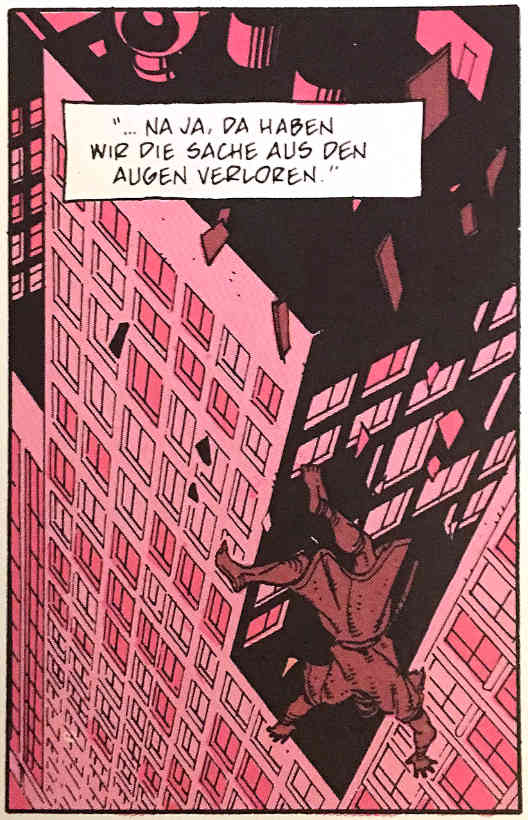

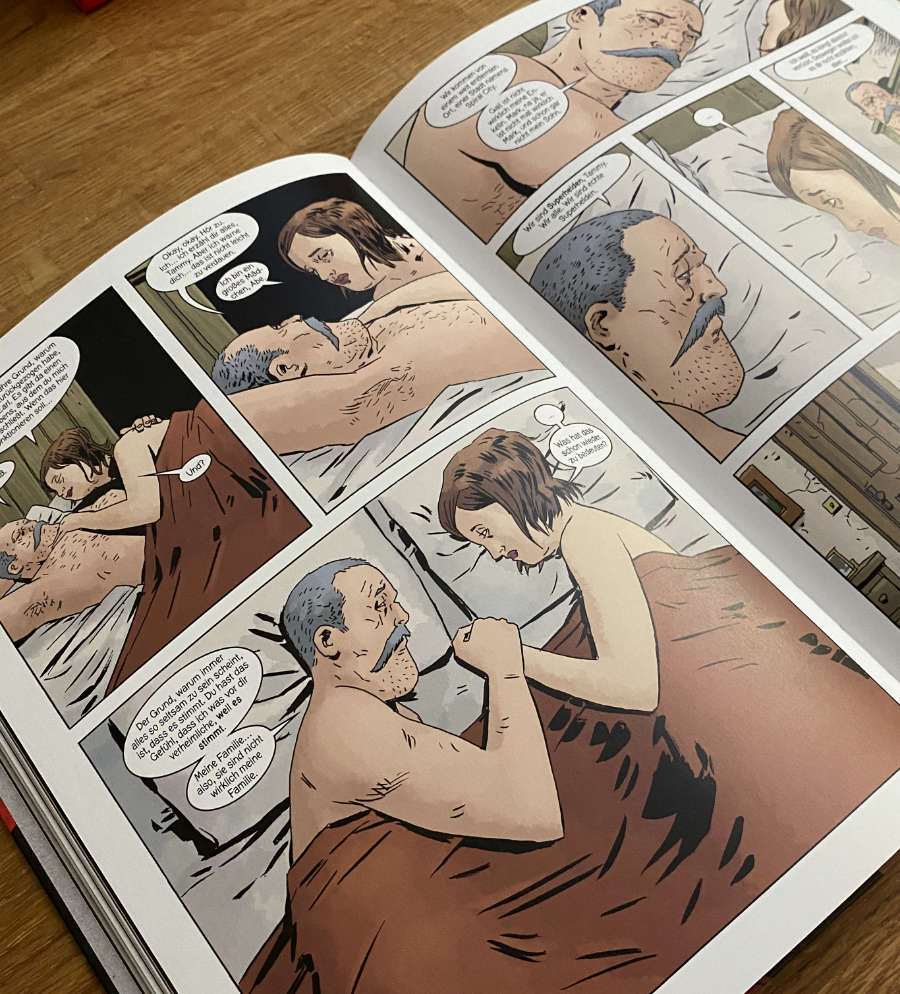

Autor Jeff Lemire legt in den ersten Heften den Schwerpunkt auf Portraits der Protagonisten, die am Leben mit und außerhalb ihrer Superheldenkostüme scheitern: der Kampf gegen ihr Alter, Sehnsucht nach Beziehungen oder Ausleben ihrer sexuellen Ausrichtung – vor dem Hintergrund einer Kleinstadt in den USA. Dies ist sensibel geschrieben und wunderbarst von Dave Ormston gezeichnet, der ein paar Hefte braucht, bis er sich eingegroovt hat. Er hat einen knorrigen, spröden Zeichenstil. Wenn es dynamische Szenen sind, ist es ungefähr so hölzern wie Action-Comics in den 40er und 50er Jahren. Aber der Stil bildet die harsche Realität wunderbar ab und Ormston beherrscht das Mimenspiel seiner Figuren.

Aber irgendwann nach Heft 6 fing ich an, mir die Frage zu stellen, was eigentlich das „Endgame“ von Jeff Lemire und der Serie werden soll? Das Tempo der Serie geriet aus dem Tritt. Es holperte und stolperte. Der erste Tiefpunkt war Heft #9, welches erzählerisch wie ein kurzfristig eingestreuter Lückenfüller wirkte und mit den Zeichnungen von David Rubin stilistisch ein Fremdkörper war.

In den Bänden 3 und 4, „Age of Doom“, wandert Autor Lemire von Plot zu Plot und Leser|in dürfen nach 1–2 Heften dann feststellen, dass die Auflösung weder etwas mit der Hauptstory zu tun hat, noch die Charakterzeichnungen der Protagonisten stärkt. Fallbeispiel Black Hammer im Anteroom.

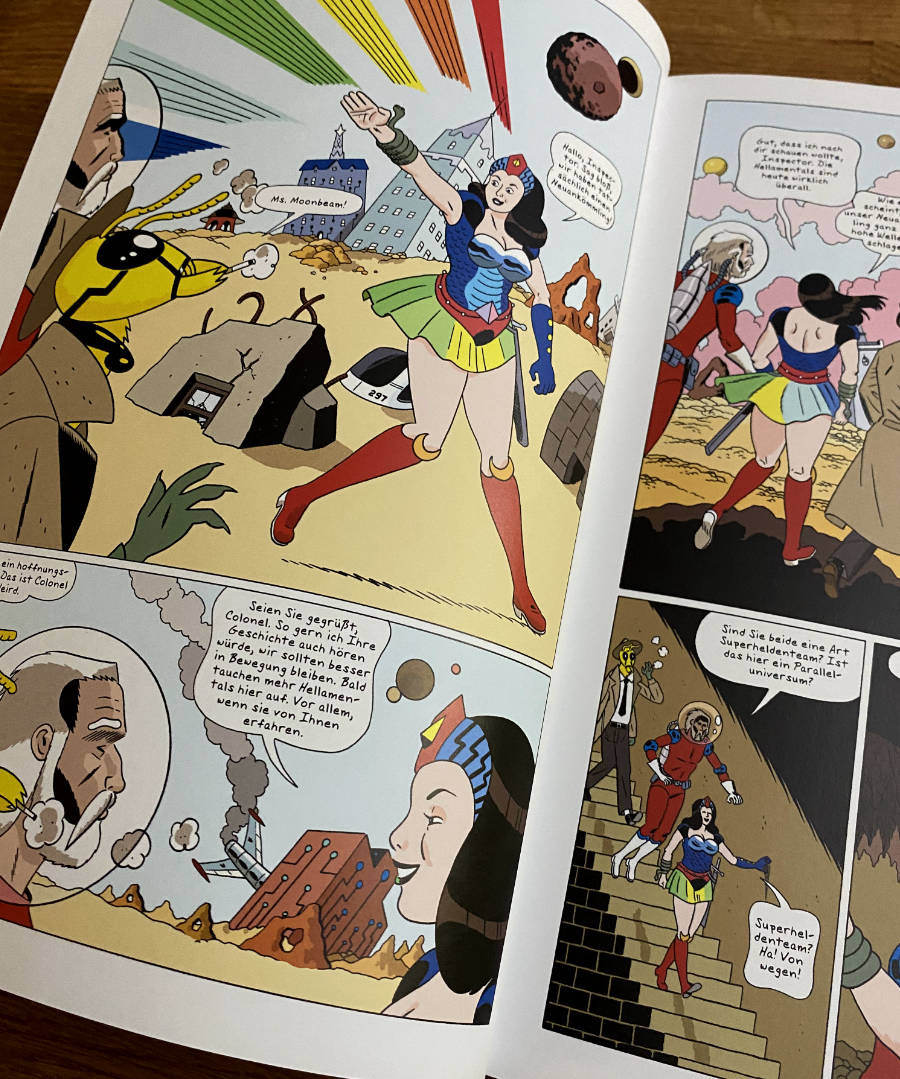

Heft #6 und #7 haben wieder diesen Lückenfüller-Charakter. Rich Tommaso hat mit seinen Zeichnungen (à la Charles Burns in ganz schlecht) nicht mit dem Stil und Tonalität von Ormston zu tun – selbst mit einer Prämisse, dass es sich um eine der Dimensionsreisen von Colonel Weird handelt, habe ich es nicht lange ertragen.

Lemire inszeniert viel Mystik und Magie und weckt Hoffnungen auf eine komplexe und originelle Intrige. Aber am Ende erweist es sich wieder als Luftnummer und dem Leser mit einem billigen Storytrick die Tür vor der Nase zugeknallt. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Lemire sich im Laufe der Serie etliche Male ganz schwer in Sackgassen reingeschrieben hatte.

Das ist schade. Die Serie hat ihre sehr guten Momente, wenn Lemire und Ormston sich um die zwischenmenschlichen Beziehungen kümmern. Da hat sie eine einzigartige und eigenständige Tonalität.

Sehr, sehr viel dazu, tragen die Zeichnungen von Dean Ormston und die fantastische Arbeit von Colorist Dave Stewart bei. Aber es macht den Eindruck, als würde Lemire nicht erkennen, wo die Qualitäten der Serie liegen. Stattdessen wird inhaltlich geirrlichtert und mit Rubin und Tommaso zwei Gastzeichner reingeholt, die die eigentlichen Qualitäten der Serie konterkarieren.

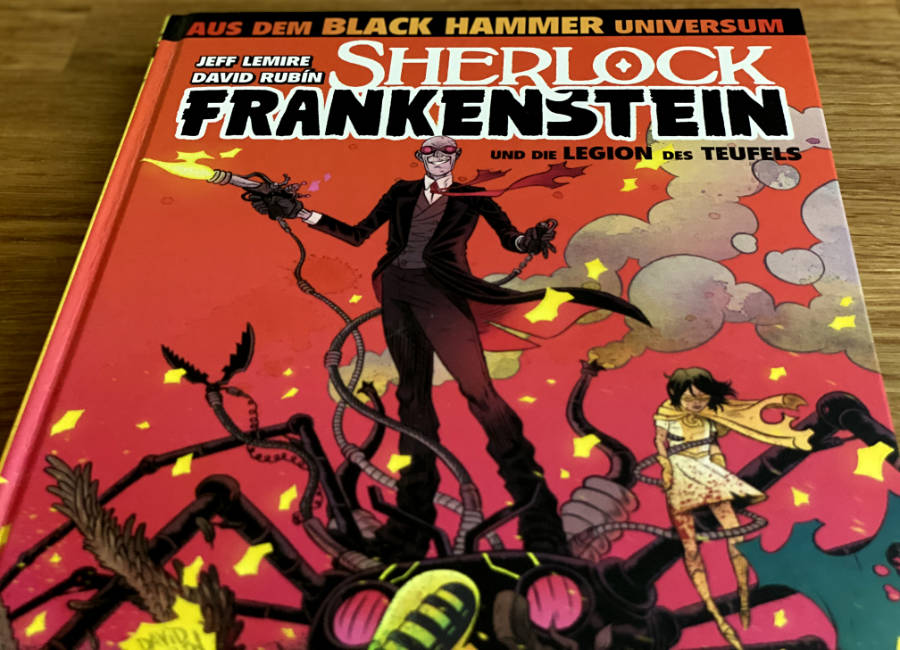

„Sherlock Frankenstein – und die Legion des Teufels“

Recht zügig scheint Jeff Lemire bewusst geworden zu sein, dass er mit „Black Hammer“ ein ausbaufähiges und recht variables Universum geschaffen hat, für das man weitere Projekte schreiben kann. Im Original als Heft #1 – 4 zwischen Ende 2017 und Anfang 2018 erschienen (und damit während der halbjährigen Halbzeitpause von „Black Hammer“), beschäftigt sich „Sherlock Frankenstein“ mit dem profiliertesten Superschurken des Black Hammer-Universums.

Auch hier stellte ich mir nach dem vierten Heft die Frage nach dem „Endgame“ von Lemire. Okay, es ist eine durchaus akzeptabel erzählte Genesis von Sherlock Frankenstein. Lucy Weber bleibt dagegen ein flacher Abklatsch gegenüber ihren Auftritten im Black Hammer-Hauptstrang.

Und so wirken die vier Hefte wieder wie so eine „Souflé“-Nummer von Lemire: die Frankenstein-Story hätte man knackig auf ein einziges Heft komprimieren können.

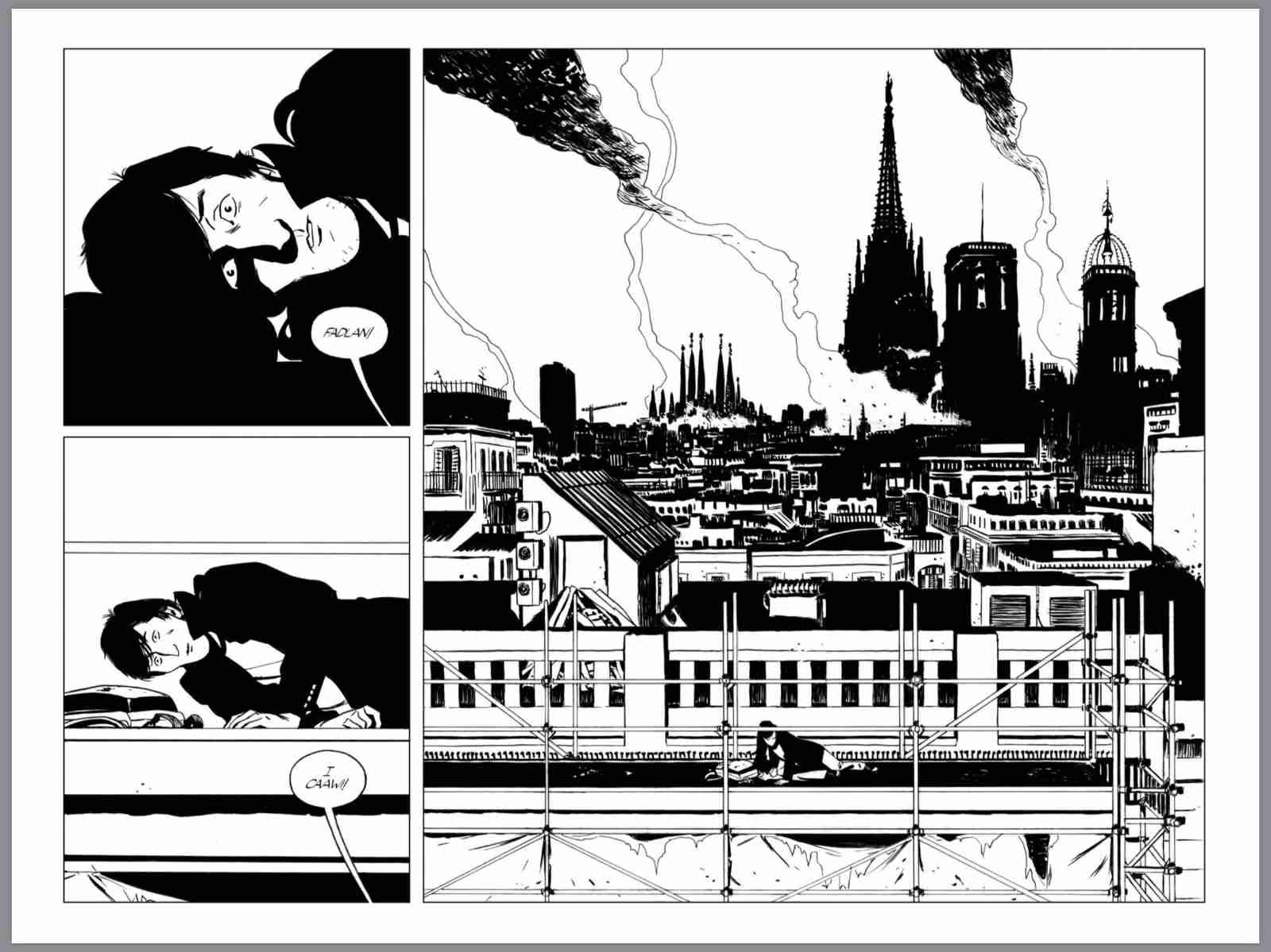

Zeichner David Rubin kann hier zwar etwas mehr Klasse zeigen, aber von Ormston ist das nicht nur stilistisch sehr weit weg.

Mir ist nicht klar, warum Lemire mit Rubin und Tommasozwei Zeichner als Alternativen einsetzt, die sich eher stilisierter Linienzeichnungen verschrieben haben, während Ormston mit Stift und Pinsel einen sehr spröden, europäischen Stil pflegt. Der Einsatz von Rubin in einem Steampunk-angehauchten Ambiente, wirkt deplaziert – oder Rubin schafft es nicht, diese Welt sich eigen zu machen.

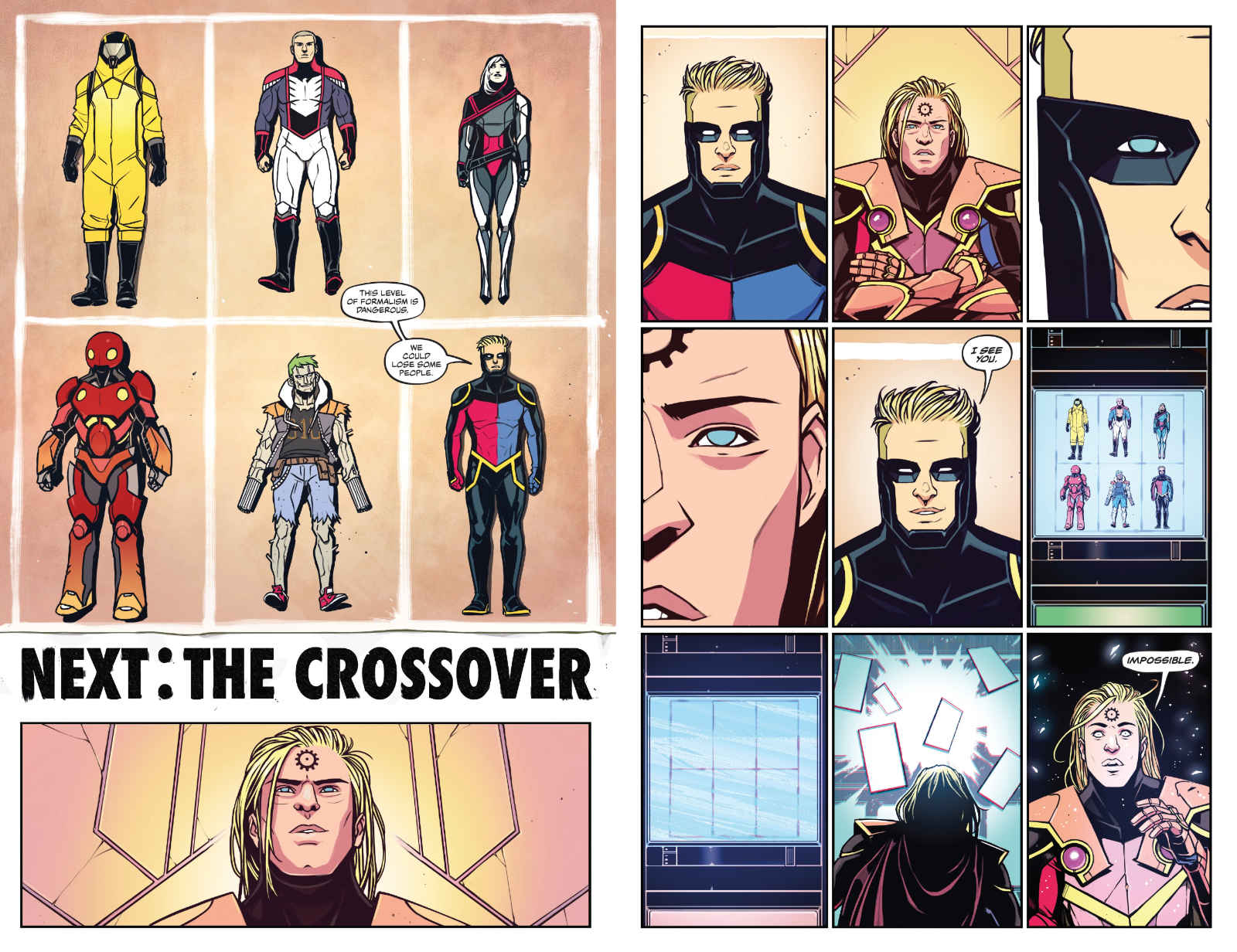

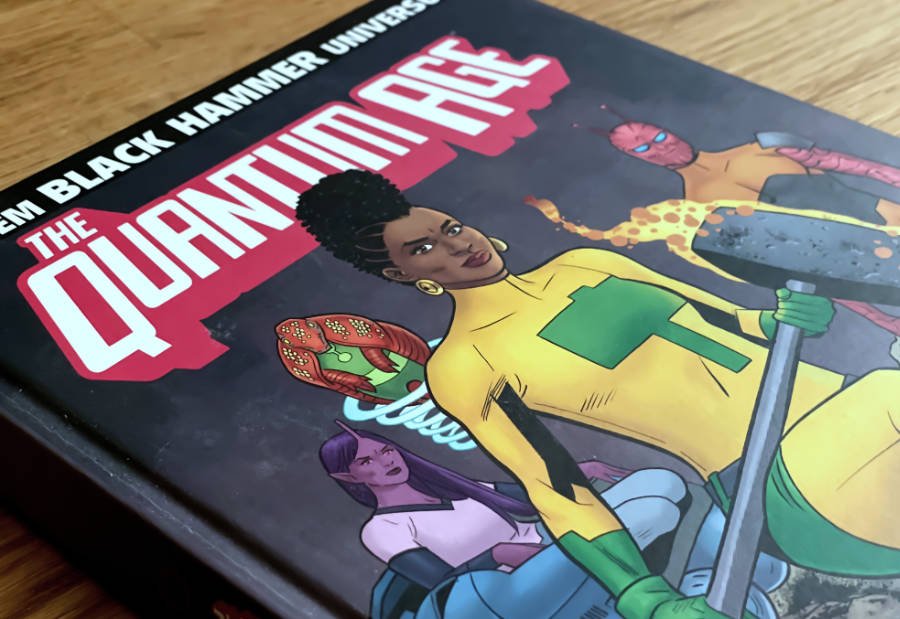

„The Quantum Age“

In der zweiten Jahreshälfte 2018, und damit überschneidend mit den beiden Blöcken des „Age of Doom“-Storybogens, wurde mit „The Quantum Age“ der nächste Ableger aus dem „Black Hammer“-Universum veröffentlicht.

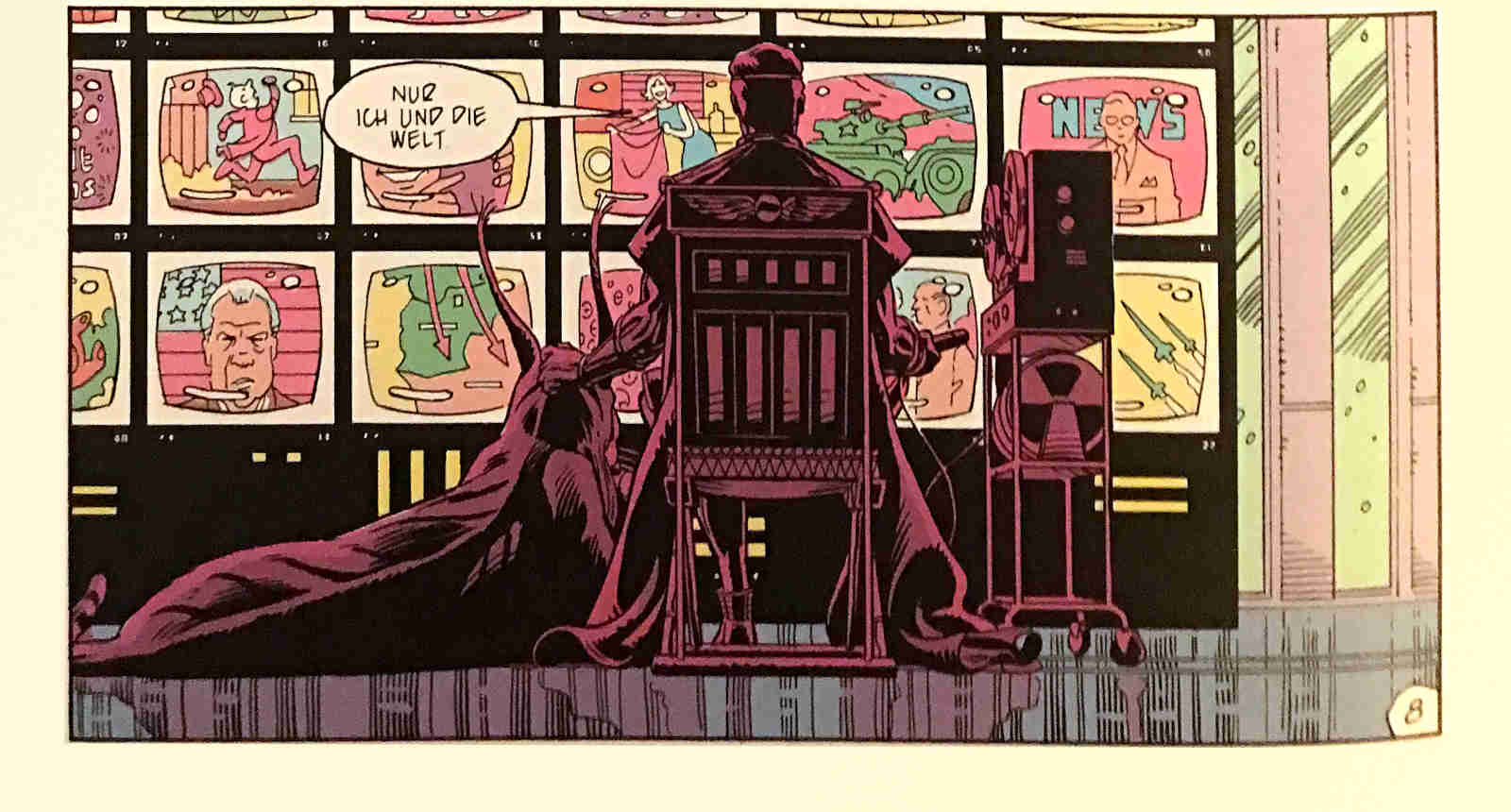

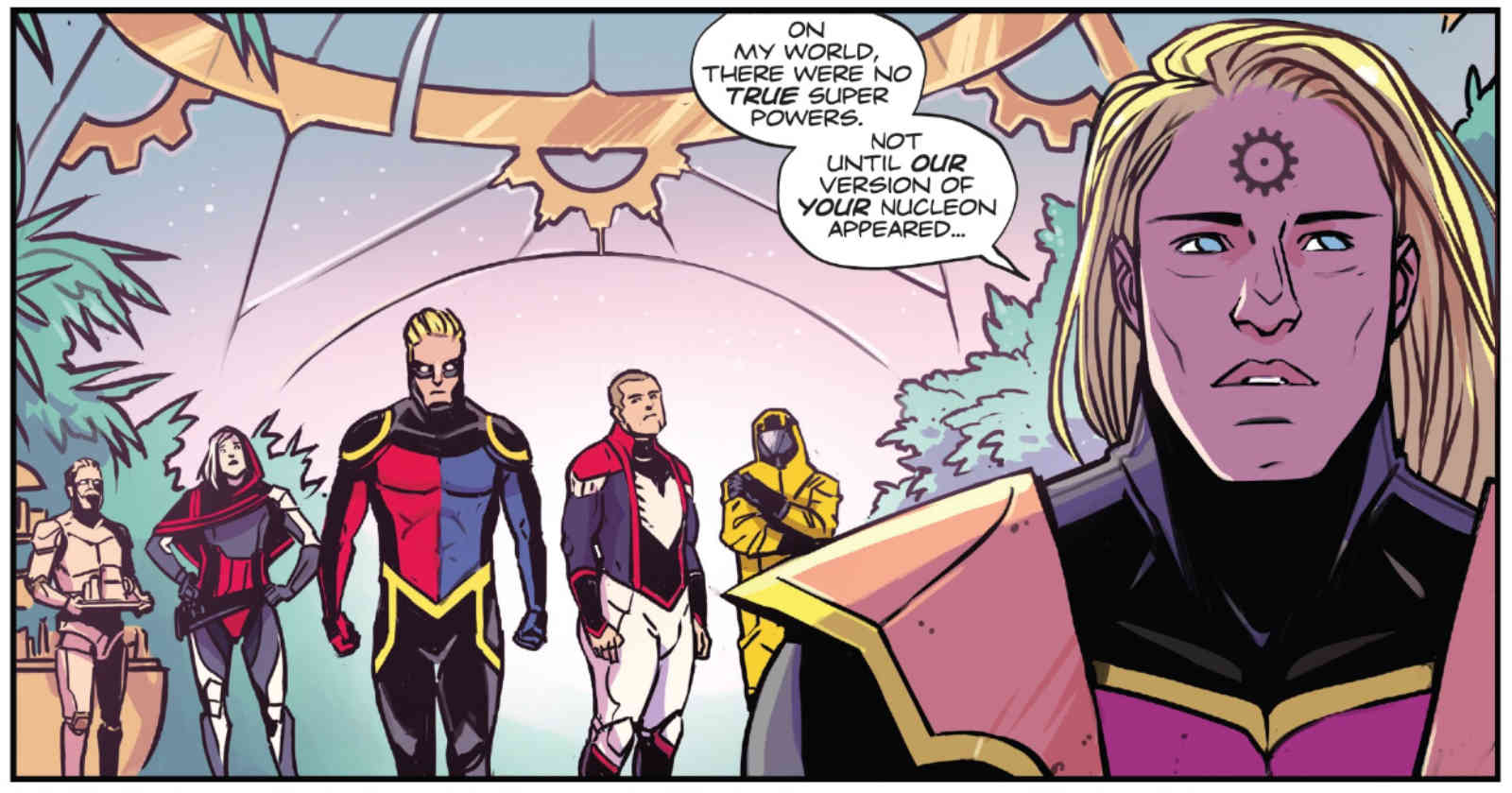

Die Serie spielt in der Zukunft, aber die Superhelden aus 2141 haben Bezüge zu einigen „Black Hammer“-Protagonisten. In Spiral City herrscht inzwischen eine Diktatur, die feindlich gegenüber Außerirdischen gesinnt ist. Die Superhelden agieren als Untergrund gegen die Diktatur.

Wo das Original-„Black Hammer“ den Hauch von „Golden Age“ hatte, weckt „The Quantum Age“ bei mir Assoziationen zu DCs „Legion of Super-Heroes“ aus den 60er–80er Jahren.

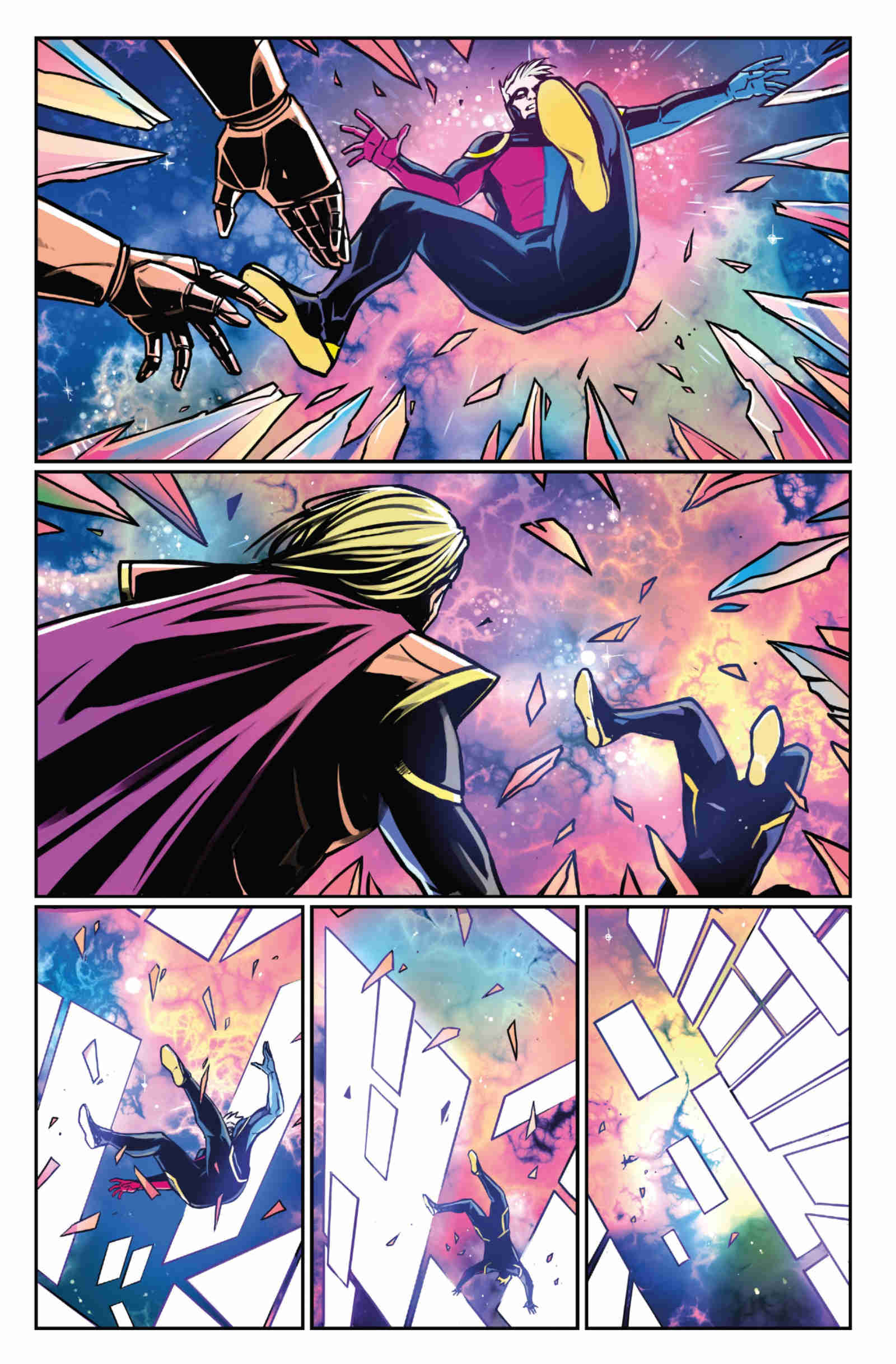

Wieder schafft es Lemire glaubwürdige und interessante Charaktere und Interaktionen untereinander zu schaffen. Aber wieder wird es abseits davon, sehr schnell schattig. Im Gegensatz zu „Black Hammer“ bleiben die Örtlichkeiten kalt und unnahbar. Und wieder hat Lemire ein Problem mit der Handlung und dem „Endgame“. Wieder bedient er sich nach einer langen Exposition eines Taschenspielertricks um die Handlung zu einem Pseudo-Ende zu führen und wieder hat es sich für mich als Leser nach Koitus Interruptus angefühlt.

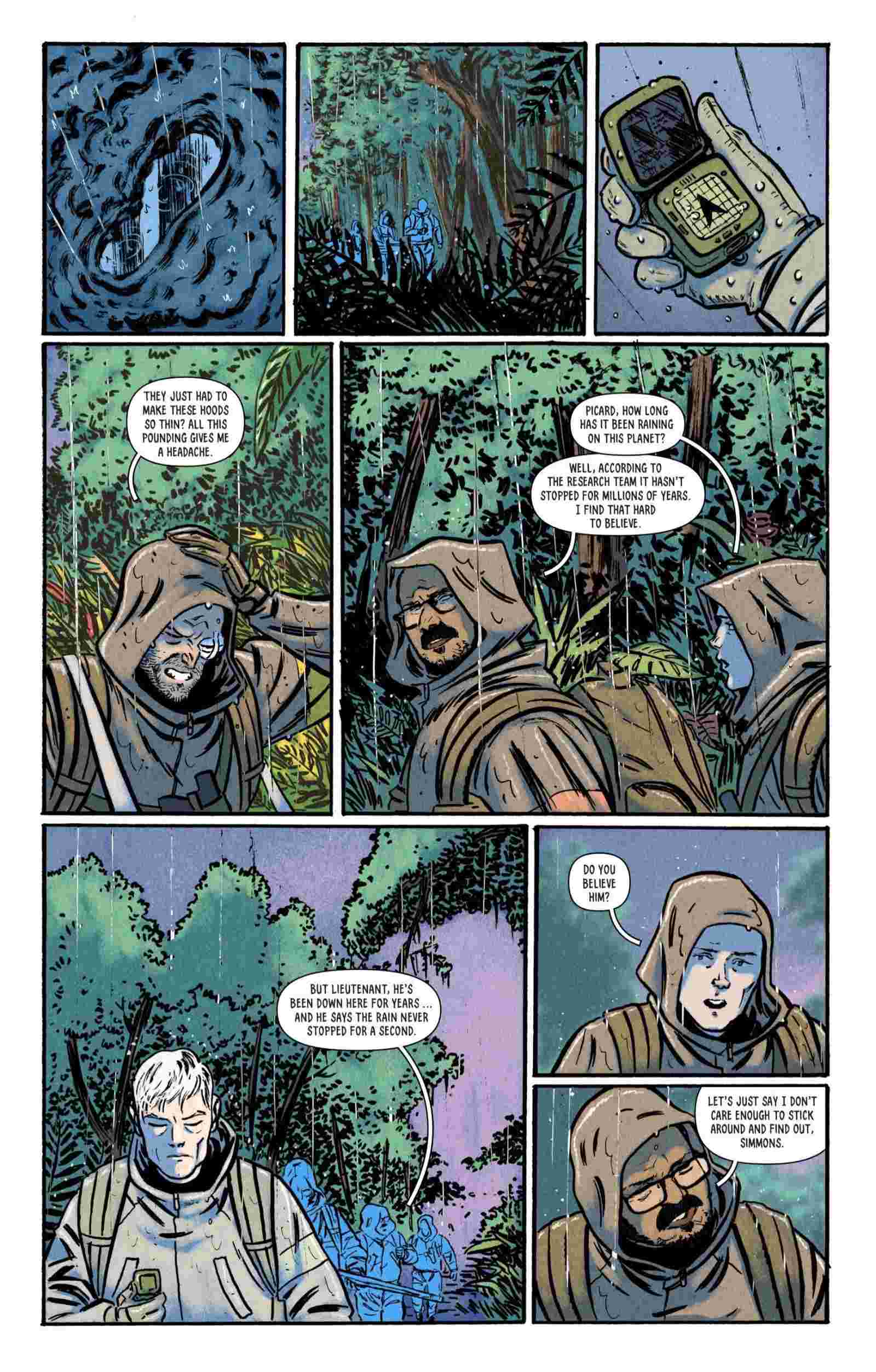

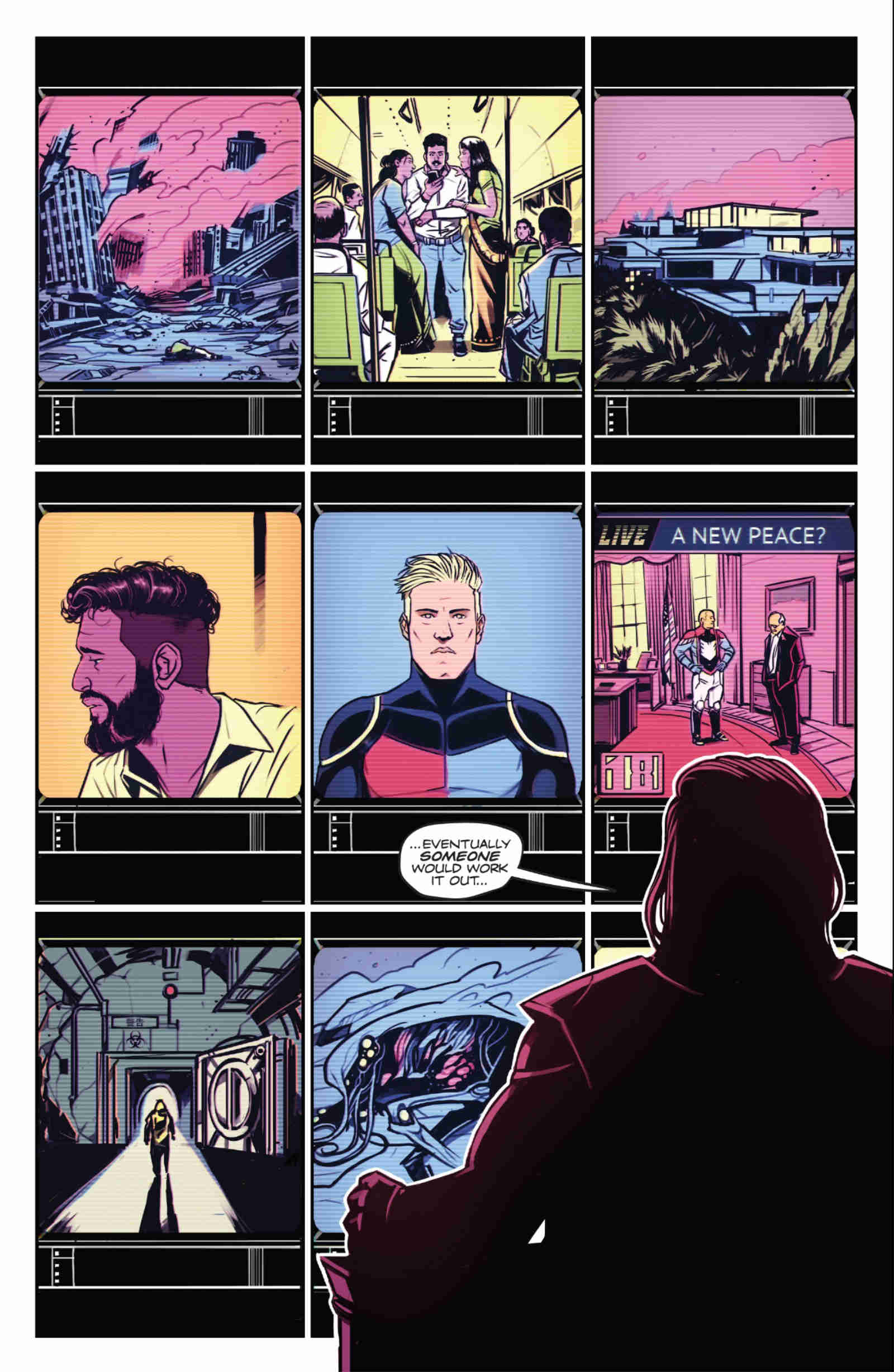

Erwähnen muss man auf jeden Fall Zeichner Wilfredo Torres. Wie man meinen obigen Ausführungen merken kann, schaffe ich es kaum, mich von Originalzeichner Dean Ormston lösen zu können – ich besitze auch einen Band mit „Black Hammer“-Kurzgeschichten von unterschiedlichen Zeichner … dit geht alles nicht. Schlimm. Schlimm. Schlimm.

Torres ist aber tatsächlich neben Ormston der einzige, der mit seinen Zeichnungen aus der Vorlage von Lemire, etwas Eigenständiges, etwas Rundes, schafft. Das mag auch am SF-Szenario liegen, dass Torres‘ sehr glatten, outline-lastigen Linienstil entgegen kommt. Er erinnert mich an Michael Allred.

Mit Ormston gemein, hat Torres eine wahnsinnig gute Beobachtungsgabe für Mimik und Gestik.

„Black Hammer“ ist inzwischen ein ganzes Superhelden-Universum, dessen gemeinsamer Nenner der Autor Jeff Lemire ist. Die Stärken liegen bei den längeren Geschichten in den Charakteren und den zwischen„menschlichen“ Interaktionen. Lemire sieht aber bei den Plots nicht gut aus.. Etliches wirkt wie Füllmaterial. Anderes wirkt unvollendet. Viel gutes Material an Inhalt und Ormston‘schen und Torres‘schen Zeichnungen wird damit unter Potential verkauft.

von 5 Sternen