Als kleiner Bub bin ich in den Ferien öfters bei meiner deutschen Großmutter im Odenwald gewesen. Schräg’ gegenüber gab es einen Zeitschriftenladen, der einige Comics hatte. U.a. ein Comic-Magazin namens „Kobra“, das vorzugsweise britische Serien abdruckte. Mir hatte es vor allem die Serie „Das Reich Trigan“ angetan, die so bombastisch daher kam. Zeichnerisch aufwändig, epische Stories und eine verrückte Mixtur aus römisches Reich, Science-Fiction und Fantasy.

Denk ich an Trigan, denk ich an diese Kleinstadt im Odenwald, an die Kopfsteinpflaster-Straßen, das Geläut um 18 Uhr, mit dem gleichzeitig alle Ladengeschäfte schlossen, an den Spielzeugladen, der einer Freundin meiner Großmutter gehörte. An den kleinen Kohleofen im Wohnzimmer, das traditionelle Gläschen Rotkäppchen-Saft zum Abendbrot und „Onkel Otto“ im hessischen Werbefernsehen. An die zentnerschweren Bettdecken, an den Pisstopf unterm Bett (Toiletten gab es nur im Treppenhaus, eine halbe Etage tiefer).

Nach „Kobra“ habe ich „Das Reich Trigan“ nur noch 1-2 weitere Male gesehen.

Einige Jahre später bekam ich mit, dass die Serie als „faschistisch“ bezeichnet wurde. Naja, nun war es in den 70er und 80er Jahre so, dass die Comic-Kultur in Deutschland, und damit der Diskurs, noch reichlich ungesund war. Superhelden-Comics galten als moralisch verderbende Bildergeschichten. Mit den Tom & Jerry im ZDF-Vorabendprogramm entflammte eine Diskussion über zu viel gewaltverherrlichende Fernsehen für Kinder – 40 Jahre später hat keiner mehr ein Problem, wenn um 17 Uhr in CSI fröhlich Leichen obduziert werden … aber ich schweife ab.

Über 40 Jahre später, gab es ein Wiedersehen mit dem Reich Trigan. Bei HumbleBundle konnte wieder ein Bündel von eBooks von Rebellion erworben werden. Wie gut hat sich „Das Reich Trigan“ gehalten? Erlag ich als Achtjähriger irgendeinem Fascho-Zeug?

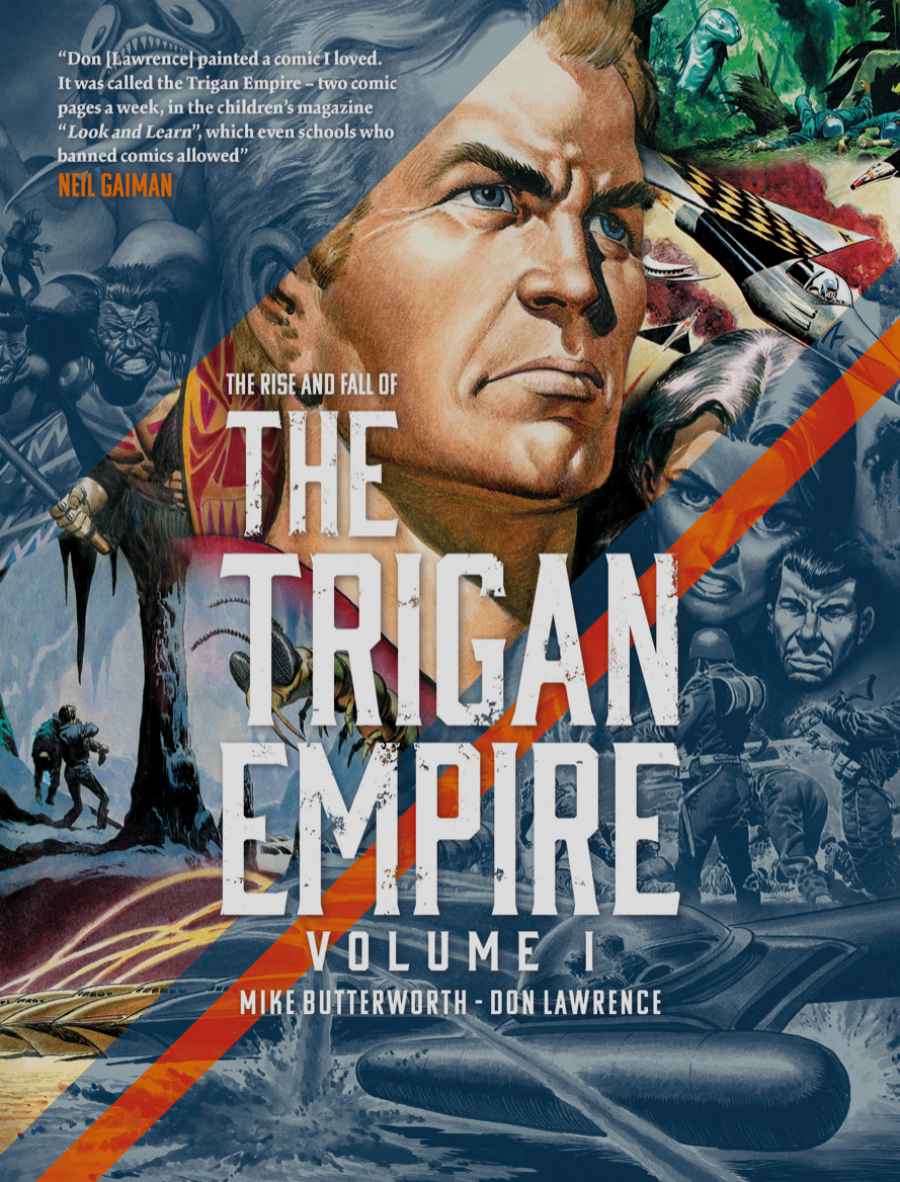

Zuerst braucht es etwas mehr Kontext: „The Trigan Empire“ ist eine britische Comic-Serie die von 1965 bis 1982 lief. Es handelt sich also um eine fast 60 Jahre alte Science-Fiction-Serie und wie man schon an Isaacs Asimovs Foundation-Trilogie sehen konnte, altert nicht jede Science Fiction gut.

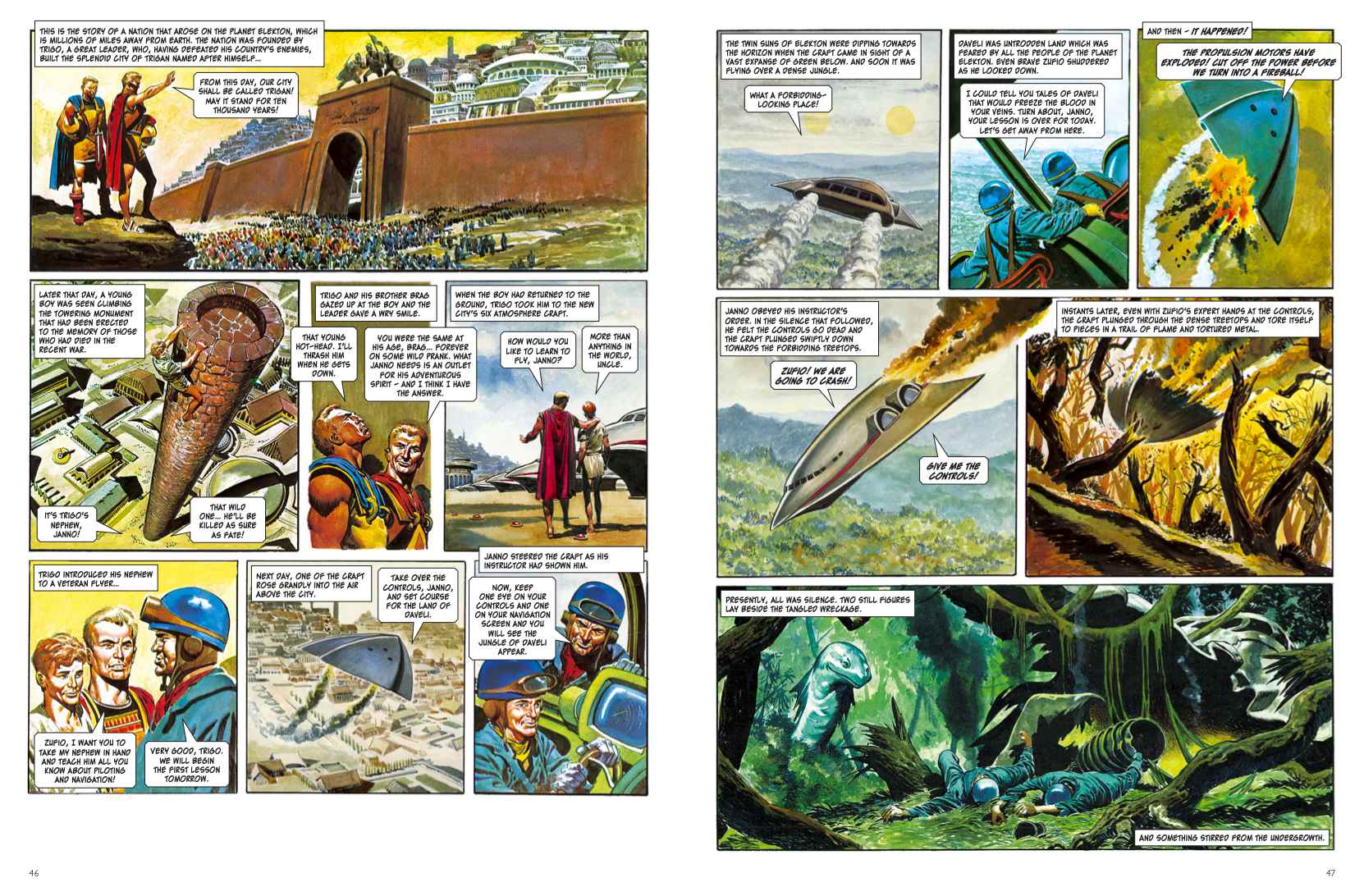

Die Serie wurde anfangs in wöchentlich erscheinenden Comic-Magazinen jeweils mit zwei Seiten abgedruckt. Das erklärt die teilweise arg textlastigen Seiten und die Kurzatmigkeit der Story. Aufsehenerregend waren die aufwändig gestalteten Zeichnungen/Malereien von Don Lawrence.

Die Stories beschreiben Aufstieg und Fall des Kaiserreiches Trigan auf dem Planeten Elekton. Es ist eine recht krude Mixtur aus „Römisches Reich“ meets „Bibel“ meets Fantasy meets Flugzeuge und Strahlenwaffen. Architektur und Kleidung orientiert sich überwiegend am römischen Reich. Kaiser Trigo und seine Sippschaft hüpft mit Sandalen und einem Schwertchen herum, während die Soldaten um ihn herum am Flughafen, die Strahlenpistole im Holster tragen.

Die Serie beginnt als Trigo und seine beiden Brüder das Nomadenvolk der Vorg anführten. Das Volk wird bei einem grundlosen Angriff eines Kampffliegers eines Nachbarvolkes, der Lokan, fast ausgelöscht. Für Trigo ist dies der Auslöser, um das Volk sesshaft und wehrhaft zu machen. Zu Hilfe kommen ihnen dabei Flüchtlinge vom weitaus höher stehenden Volk der Tharvs, die ebenfalls von den Lokan fast ausgelöscht wurden. Es gelingt ihnen die Lokan bei einem Angriff auszutricksen und im Eiltempo eine Zivilisation hochzuziehen.

Die einzelnen Stories sind zwischen 7 und ca. 30 Seiten lang. Es wechseln sich die gleichen 3-4 Grundtypen von Stories ab. „Der Verräter“ (einer der Brüder, einer der Generäle etc…) versucht das Imperium zu stürzen. Das „fremde Böse“ (andere Völker, Außerirdische) versucht das Imperium zu stürzen. Es wird ein neues Volk/neues Gebiet/neuer Planet entdeckt und bei der Entdeckung riskiert eine Person aus dem kaiserlichen Umfeld draufzugehen.

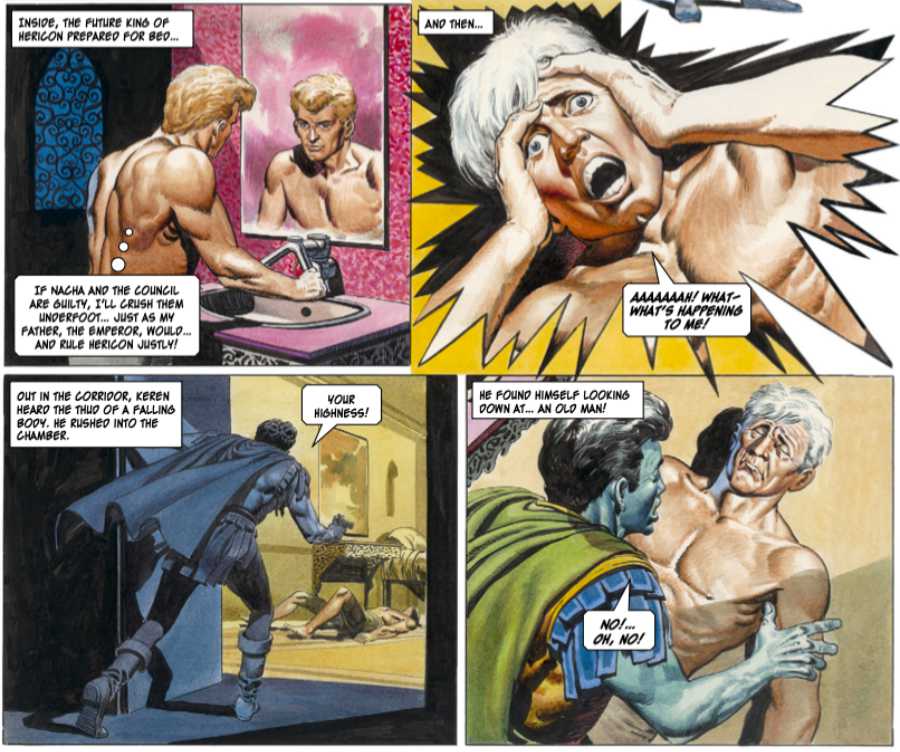

Häufig gibt es irgendwen oder irgendwas, dass die Kontrolle über die Vorgs oder dem kaiserlichen Umfeld übernimmt: Hypnose, außerirdische Stimmen, außerirdische Seelenwanderer, ein Kraut, das Wahnvorstellungen produziert, Trinkwasser, das willenslos macht… etcetera pp…

Aber am Ende gewinnt das „Gute“. Über die knapp 20 Jahre in denen die Serie lief, hat sich das Reich nur wenig gewandelt. Rein äußerlich verbreitete sich im Reich die Architektur des 70er-Jahre Brutalismus, aber bei Trigo und seinem Berater Peric blieben die Vorlieben für römische Klamotten. All die Konflikte hinterließen keine Spuren, außer graue Haare an Trigos Schläfen. Die Popularität von Kaiser Trigo veränderte sich kaum. Das Volk war mit dem „Benevolent dictator for life“ zufrieden.

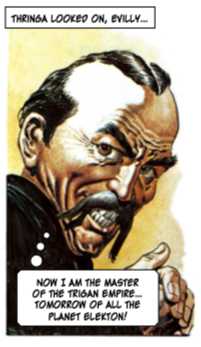

Das ist alles von einer Naivität, die auf Dauer maximal von Achtjährigen zu ertragen ist. Wo der Vorwurf der Verherrlichung von Faschismus kommt, ist zu sehen: Trigo und Co. sind ein Traum von Arier: blonde Haare, blaue Augen, muskulöser Körper. Seine Gegner hingegen…

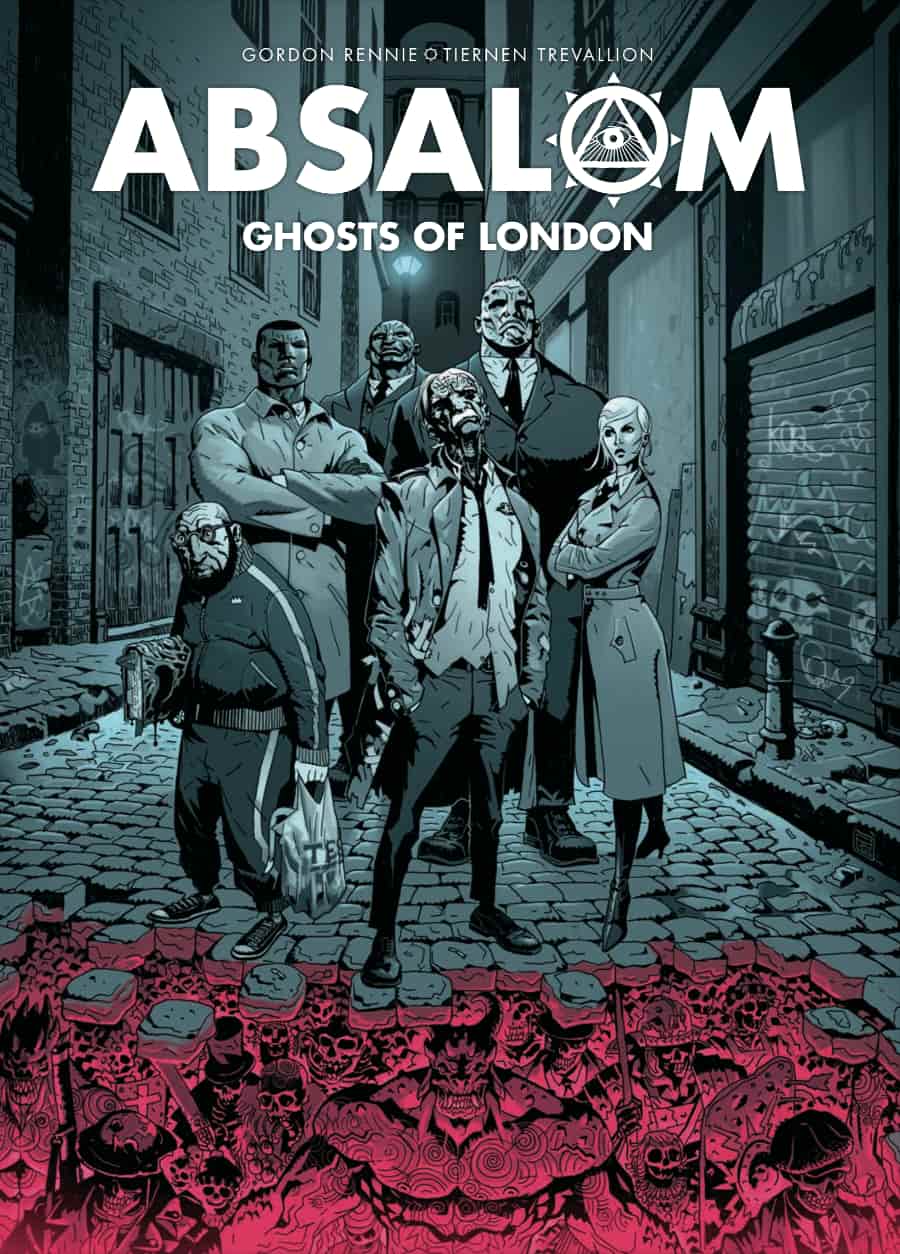

In den ersten beiden Bildern sieht man die Hauptfeinde: die Lokan. Die Assoziationen mit „die Gelbe Gefahr“ und Mongolen liegen auf der Hand. Butterworth und Lawrence haben dies schnell etwas zurückgefahren. Die Lokan bekamen später eine grüne Hautfarbe. Aber das klare Freund-/Feind-Schema bleibt an Gesichtern und Mimik ablesbar und wird im Laufe der über 800 Seiten nur 2-3 Mal durchbrochen.

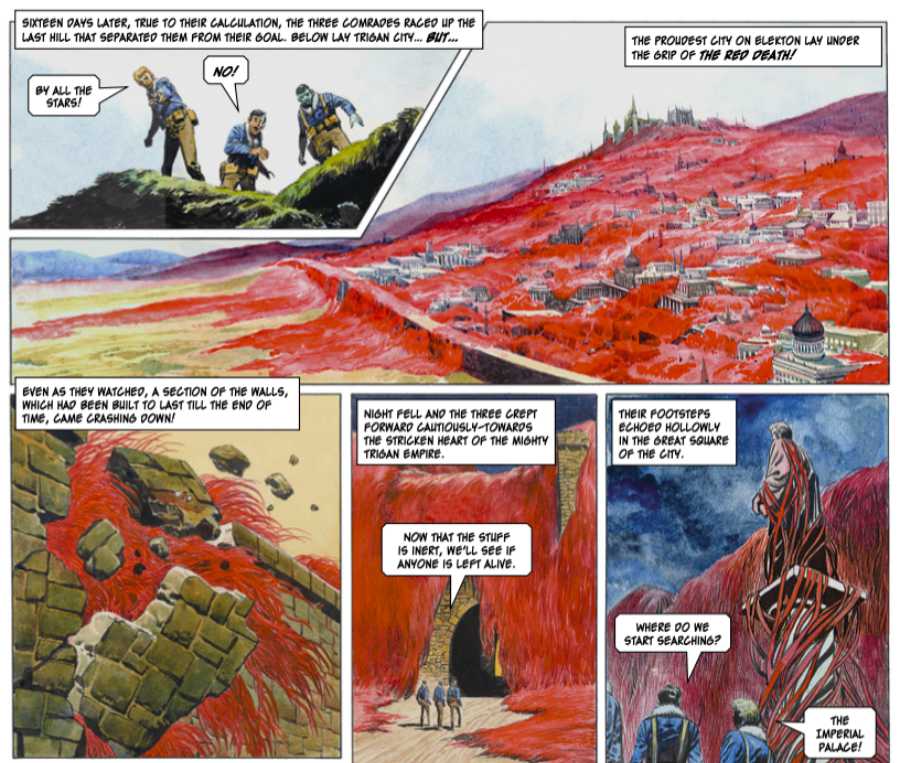

Verstärkt wird dies durch ein Grundthema, das sich durch viele der Stories durchzieht: das Unbekannte, das Ding, das von draußen kommt und immer Ungemach nach sich zieht. Ich kenne Butterworth und Lawrence nicht. Daher finde ich es etwas müßig ihnen Rassismus vorzuwerfen. Aber der Reaktionismus der durch die Seiten wabert, ist selbst als Erwachsener und unter Berücksichtigung, dass es sich um die 60er und 70er Jahre handelt, nur schwer zu ertragen.

Fast folgerichtig ist es, dass auch den 860 Seiten Frauen so gut wie keine Rolle spielen (Asimov lässt grüßen).

Und was sagt der achtjährige Bub in mir? Der hat sich so ein bisschen geschämt, kam aber bei einigen Panels wieder in mir hoch. Es gab Bilder von Lawrence, die haben sich mir im Kopf eingebrannt hatten und den Bub getriggert haben. Es sind die Mimiken, es ist die Formensprache einiger SF-Elemente und es sind die massiven Farben und die Kolorierung, die aus „Das Reich Trigan“ offensichtlich etwas derart einmaliges machen, dass ich nach über 45 Jahren einige Panels wieder erkannt habe.

Lawrence hat Dinge gezeichnet, die man als Achtjähriger nicht für möglich hielt. „Das Reich Trigan“ war die Comic-Entsprechung eines Monumentalfilms. Er hat nicht nur Dinge auf Papier gebracht, sondern den Sujets und Objekten auch eine Haptik gegeben. Sein Einsatz von Farben schaffte es, den Dingen eine Fremdheit zu geben, wie es im Bereich der realistischen Zeichnungen nur einem Richard Corben gelungen ist.

Aber das alles, ist ein Faszinosum vergangener Zeiten – als die Comics noch nicht am Computer koloriert wurden und als noch nicht alle zehn Minuten ein neuer Marvel-Film veröffentlicht wurde. Was in der heutigen Rezeption hängen bleibt, ist ein maximal einfältiger Stoff, der zu wenig aus der Langzeitbeobachtung eines Kaiserreichs macht. Dazu kommt eine Grundtonalität, die aus der heutigen Perspektive erzreaktionär und abstoßend wirkt. Der Bub in mir, hat sich eine Zeitlang gefreut. Aber das ist etwas zwischen mir und diesen Comics. Dazu braucht es keine 860 Seiten und für alle anderen ist es eh nicht relevant.

von 5 Sternen.